打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

党的二十届三中全会对积极稳妥推进碳达峰碳中和作出了系统部署,明确提出健全碳排放权市场交易制度和温室气体自愿减排交易制度。《碳排放权交易管理暂行条例》(“《条例》”)自2024年5月起开始实施。为了进一步完善全国和地方碳排放权交易管理机制,生态环境部和上海市人民政府于2025年3月分别发布了《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》(“《工作方案》”)以及《上海市碳排放管理办法》(“《办法》”),以扩大全国碳排放权交易市场的行业覆盖范围以及完善地方碳排放权交易的管理机制。

本文将围绕中国碳市场的基本架构和重要交易环节,以及碳排放权交易各方的核心关切和常见交易风险,并总结碳排放权交易中常见的风险管理工具以及各类工具的发展和运用实践。本文将分为上下两篇,上篇将关注碳排放权交易市场的运行机制及最新发展动态。

一、中国碳市场的基本架构

(一) 中国碳排放权交易双层市场体系

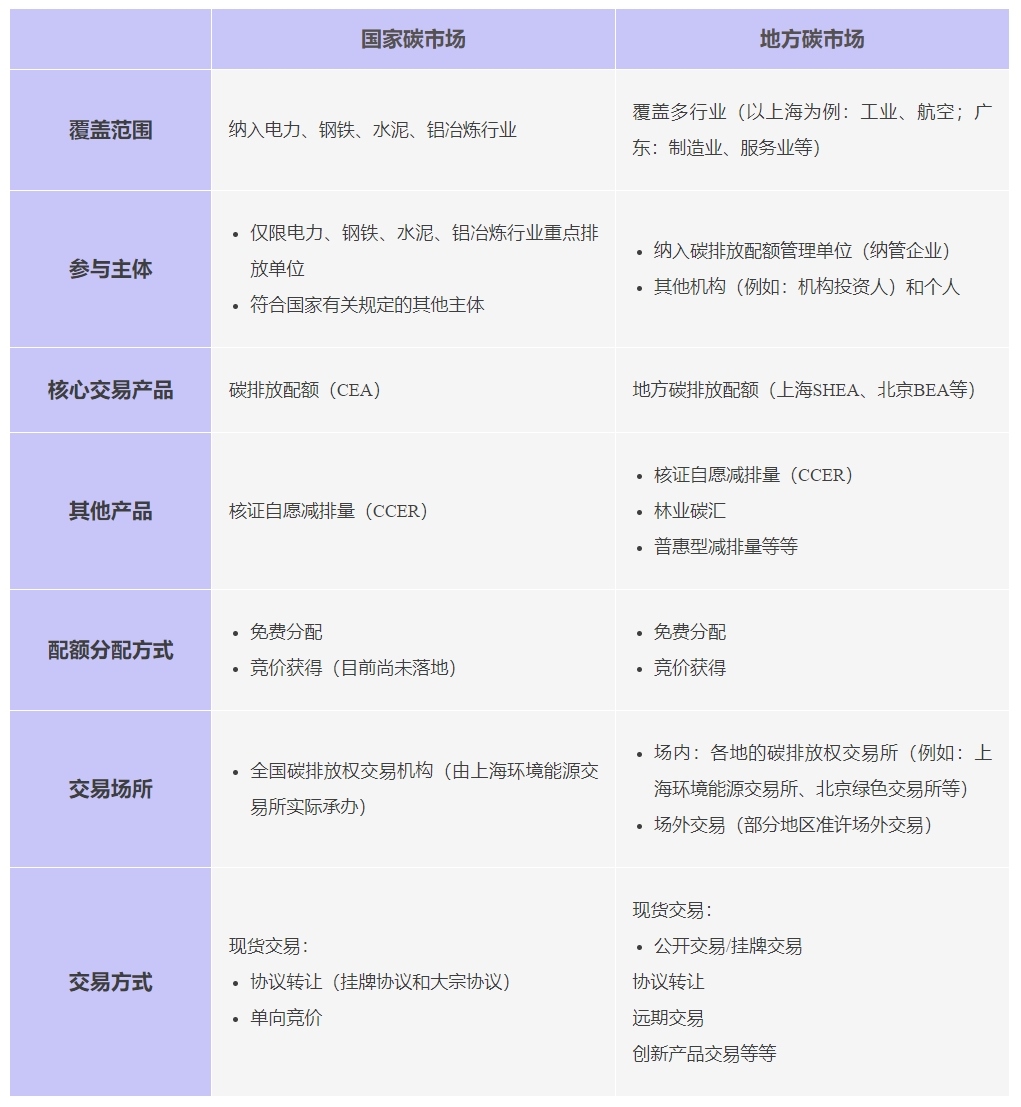

1.中国碳排放权交易市场采用“全国+地方试点”的双轨制架构

国家碳市场由生态环境部主导,对纳入全国市场的重点排放单位(目前仅发电行业)进行碳排放配额管理,企业需定期报告碳排放数据,并在配额不足时通过市场交易购买碳排放配额,以此形成碳排放成本约束机制。

地方碳市场由地方政府依据国家政策制定管理办法,并在碳市场制度框架内运行。各地可结合产业结构、经济发展水平等因素,设定交易规则、补充减排措施,并允许地方企业进行碳排放配额或碳信用的交易。目前,中国共有8个地区建立了地方碳排放权交易市场,包括北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳、福建。

2.中国碳排放权交易市场的发展趋势

顶层设计与地方试点:尽管两大交易市场各自独立运行,但是各自的定位不同。全国碳排放权交易市场由国家生态环境部主导,统一制定碳排放配额分配、交易规则、数据核算方法等。地方碳排放权市场则作为补充,在全国市场的框架下开展试点,积累经验,并针对本地区的产业特点制定具体措施。

全国市场逐步扩容:全国碳排放权交易市场将逐步扩容重点减排单位的行业范围,已从电力行业扩容至电力、钢铁、水泥、铝冶炼行业。扩容后,将新增近1500家重点排放单位将在去全国市场进行交易,覆盖二氧化碳排放量将从约50亿吨扩容至80亿吨。

不再新增地方市场:《条例》明确,中国将不再新建地方碳排放权交易市场。中国已设立九个区域性碳排放权交易市场,分别位于北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳、四川省以及福建省。

市场衔接避免重复管控:纳入全国碳排放权交易市场的行业和企业不再参加地方碳排放权交易市场,也避免了重复管控。此外,全国碳排放配额(CEA)和地方碳排放配额之间不能互通交易或使用。

3. 全国碳排放权市场和地方碳排放权市场的对比总结

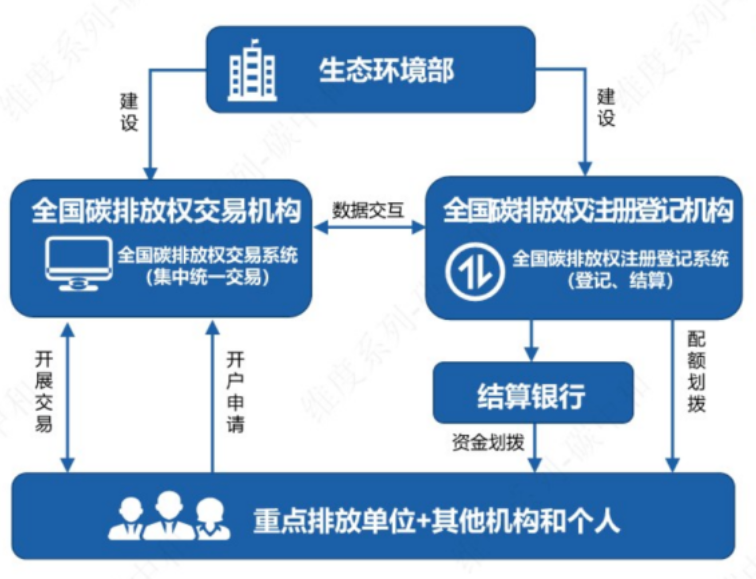

(二) 碳排放交易市场的基本架构

以全国碳排放交易市场为例:

生态环境部:负责制定技术规范、监督管理交易活动,指导地方生态环境主管部门工作,确定重点排放单位名录,监督温室气体排放报告核查,以及对交易机构和注册登记机构的监督管理。

全国碳排放权注册登记机构:负责全国碳排放权交易产品的登记,提供交易结算等服务。其主要职责包括记录碳排放配额的持有、变更、清缴、注销等信息,并提供结算服务。

全国碳排放权交易机构:负责组织开展全国碳排放权集中统一交易,其主要职责包括组织交易、撮合成交、发布交易结果等。

重点排放单位:由省级生态环境主管部门确定纳入控管的企业名单。

(三) 交易产品:碳排放权配额和核证自愿减排量

碳排放权配额和中国核证自愿减排量(CCER)是碳交易市场中的两种主要交易产品,分别代表强制性减排义务和自愿减排成果,具有不同的法律属性和作用机制。

碳排放权配额:由主管部门分配给重点排放单位(或称纳管企业)的温室气体排放限额,通常以“吨二氧化碳当量”为单位。企业需根据其实际排放量购买或出售配额以满足履约要求。碳排放权配额作为强制性减排工具,具有较高的透明度和信誉度,但供应有限,因此价格较高。

CCER:企业通过可再生能源、林业碳汇等项目产生的减排量,经国家核证后形成的自愿减排资产。1个CCER等同于1吨二氧化碳当量的减排量,可用于抵消碳排放权配额的清缴义务。CCER交易旨在鼓励非纳管企业参与碳减排项目的开发和利用,从而补充碳市场的供给。

二、碳排放配额的管理和交易体系

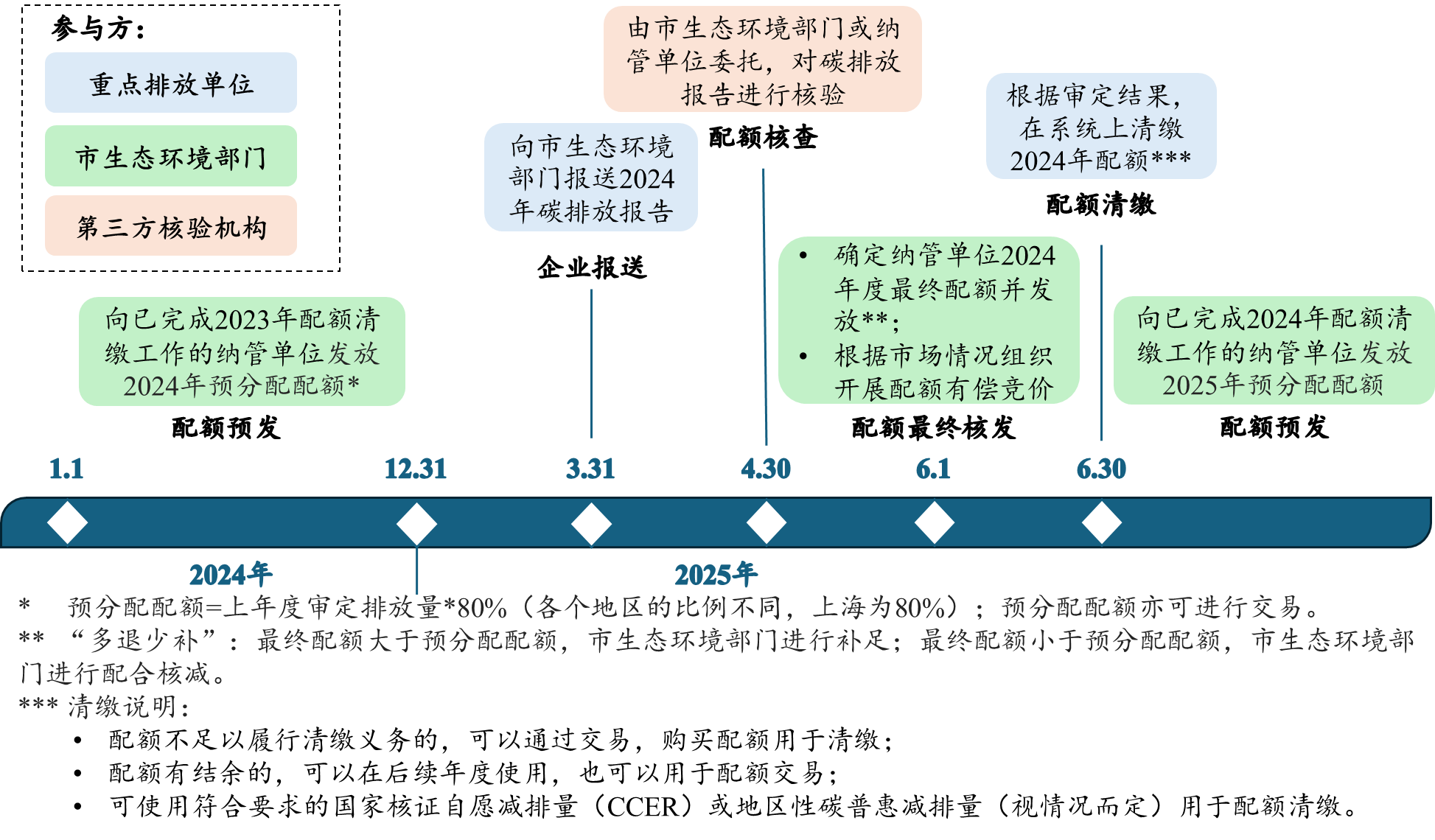

(一)碳排放权配额管理全流程

笔者根据《办法》《工作方案》和《上海市2024年度碳排放配额分配方案》总结了上海地区重点排放单位从配额分配、监测、报告和履约清缴全流程管理的核心要点(与全国碳排放配额的管理机制相同)。

(二)碳排放权配额交易模式

1.碳排放权配额现货交易(以全国市场规则为例)

笔者根据《碳排放权交易管理规则(试行)》梳理了全国碳排放权市场的交易规则(注:地方碳排放市场的现货交易规则和机制与全国碳排放交易市场基本一致,故不再此赘述),具体如下:

(1) 交易主体开立以下账户:a) 交易账户:在交易机构开立,并关联注册登记账户;b) 注册登记账户:在注册登记机构开户,并绑定资金账户;c) 资金账户:结算银行开立专门银行账户。

(2) 碳排放权配额登记与账户划转:a) 在注册登记系统登记已获得的碳排放权配额;b) 通过注册登记系统发起“交易账户划转指令”,将待交易的配额转入交易账户中。

(3) 交易主体(买方)资金准备:a) 在交易之前向资金账户存入足额可用的资金;b) 交易主体申报买入交易产品的相应资金,不得超出资金账户余额;c) 交易所不实行保证金交易。

(4) 交易执行(在交易系统中):a) 选择交易方式,并下单申报(买入/卖出);b) 交易主体交易账户内相应的资金和交易产品即被锁定;c) 系统自动撮合,未成交的买卖申报可以撤销;系统提示成交即告交易成立;d) 交易机构提供交易凭证(以此为证)。

(5) 结算与交割(在注册登记系统中):a) 交易系统将交易结果同步至注册登记系统;b) 注册登记系统进行碳排放配额的清算交收(资金扣划和配额过户),交割后不得撤销;c) 交易主体购入的碳排放权配额可以用于履约。

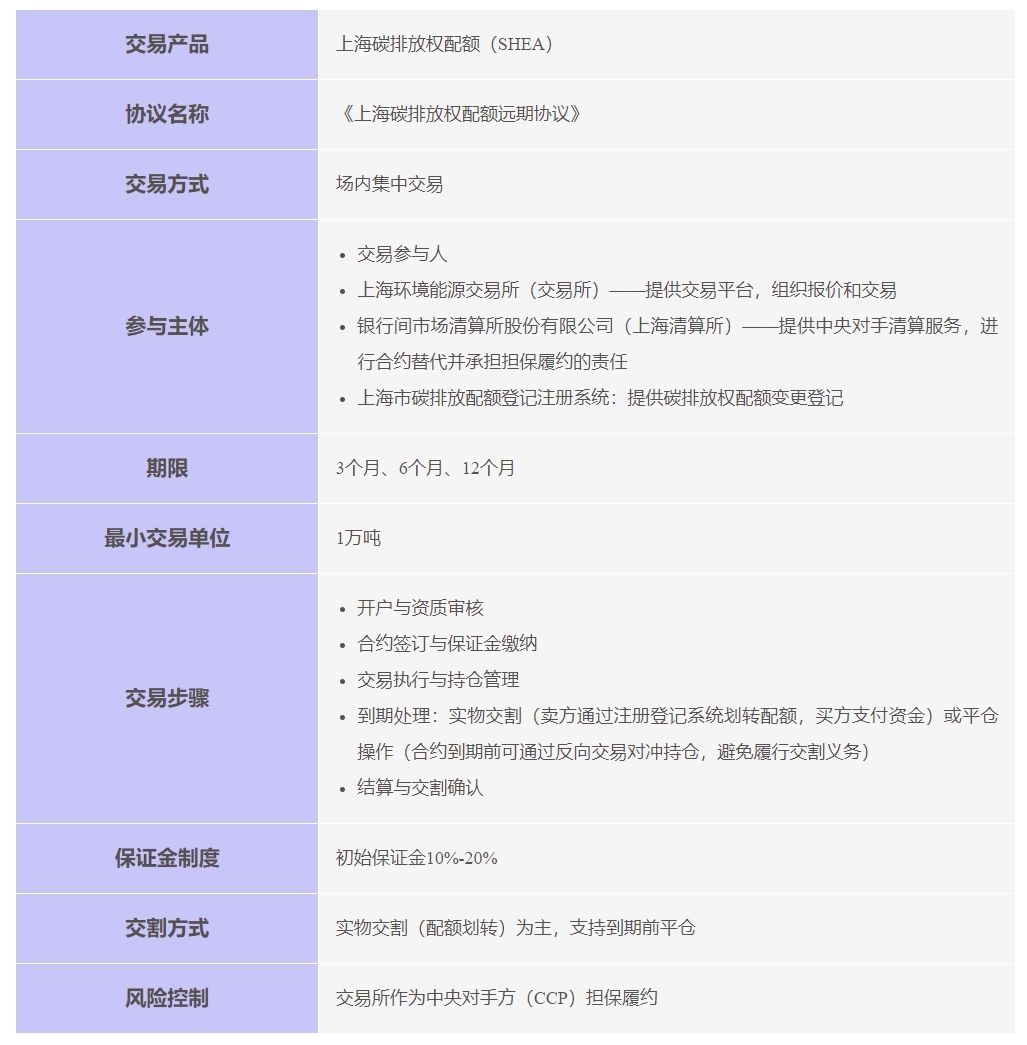

2. 碳排放权配额远期交易(以上海地方市场规则为例)

上海碳排放权配额远期是以上海碳排放配额为标的、以人民币计价和交易的,在约定的未来某一日期清算、结算的远期协议。交易所为上海碳排放权配额远期提供交易平台,组织报价和交易;上海清算所为上海碳排放权配额远期交易提供中央对手清算服务,进行合约替代并承担担保履约的责任。具体交易机制如下:

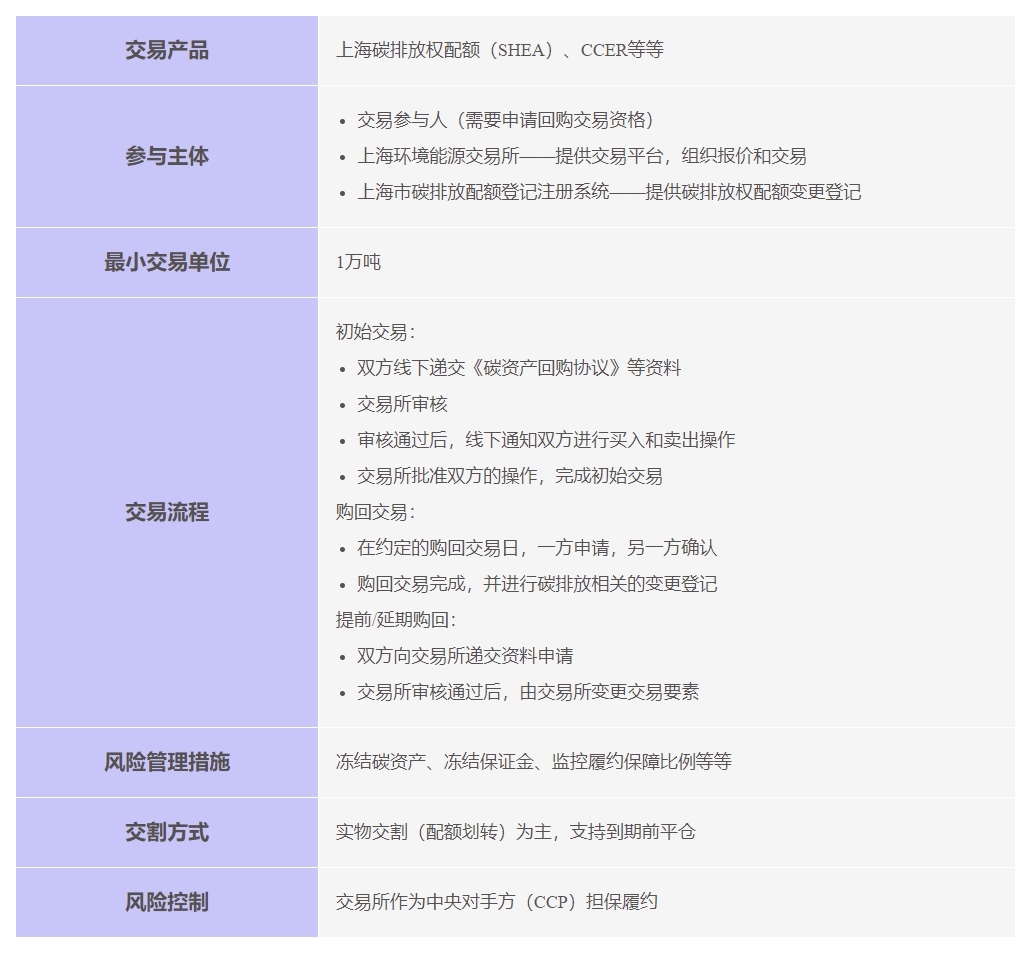

3. 回购交易(以上海规则为例)

碳市场回购交易是一种基于碳资产的创新金融模式,其本质是通过约定价格进行碳资产的买卖和回购,从而实现短期资金融通和风险管理。这种交易模式不仅盘活了企业的存量碳资产,还为纳管企业提供了灵活的融资渠道,缓解短期资金压力,还可以锁定未来配额成本或收益。

回购交易的核心要点如下:

三、CCER的交易流程和要点

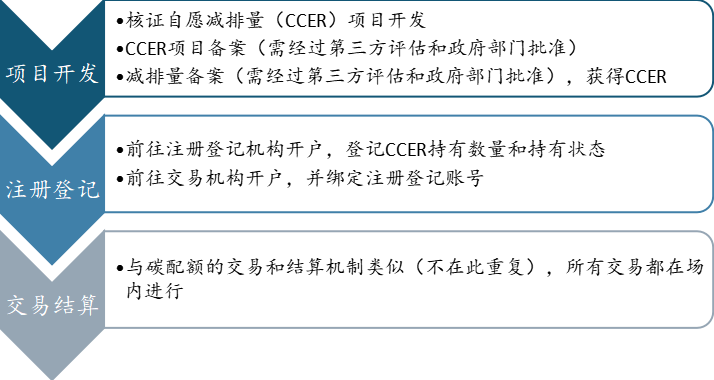

CCER指对中国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证,并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。中国的CCER体系于2012年正式建立,但由于项目规范性等问题,国家发改委于2017年宣布暂停CCER项目的受理和CCER在全国碳排放市场的交易(地方市场仍可以进行交易)。经历了多年全国交易停滞,生态环境部于2023年重新出台的一系列CCER核定与交易规则,并于2024年1月22日正式启动全国温室气体自愿减排交易市场(北京绿色交易所承办),这也标志着CCER重新纳入了全国碳排放权交易市场。

根据《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》的规定,企业申请CCER项目和CCER的交易流程总结如下:

(一)CCER项目开发依据的方法学是项目申报关键

CCER项目方法学是CCER项目开发的重要依据和基础,其是指用于确定项目基准线、论证额外性、计算减排量、制定监测计划等的方法指南。生态环境部负责组织制定并发布CCER项目方法学,并根据经济社会发展、产业结构调整、行业发展阶段、应对气候变化政策等因素对CCER方法学及时修订和更新。简言之,有方法学的项目才可以被开发,方法学与项目场景吻合度越高,开发成功率越高。

中国已备案的方法学主要覆盖可再生能源、林业碳汇、甲烷回收、交通减排、碳捕集与封存等领域,基本涵盖了大部分的减排类型。值得注意的是,2017年后,CCER市场暂停了新增项目的备案审批,但是2023年CCER体系重启后,新增方法学聚焦“双碳”重点领域(如海洋碳汇、氢能等),部分旧方法学被淘汰或修订。

(二)CCER可用于重点排放单位抵扣碳排放权配额

CCER抵销机制是全国碳市场的重要组成部分,其核心在于通过允许重点排放单位使用CCER来抵消部分碳排放配额,从而实现履约目标。根据生态环境部的相关规定,重点排放单位每年可以使用CCER抵销其应清缴配额的5%以内比例(地方纳管企业的抵销比例上限因行业和地方政策相应调整),这一比例限制旨在避免因抵销比例过高而增加市场供给,进而影响碳市场的供需平衡和价格稳定性。

值得注意的是,生态环境部进一步明确,自2025年1月1日起,2017年3月14日前已获得国家应对气候变化主管部门备案的CCER将不再用于全国碳排放权交易市场抵销碳排放配额清缴。

四、总结

全国碳排放权市场和地方碳排放权市场之间既有独立性又有互补性。全国碳排放权市场作为强制性市场,承担着国家层面的减排任务;而地方碳排放权市场则更多地服务于地方经济的低碳转型和创新交易模式的试点。

随着全国碳排放权交易市场的不断扩容和发展,地方碳排放权交易市场的作用将更多地体现在补充和完善全国碳排放权交易市场体系中。地方碳排放权交易市场可以通过创新交易机制和灵活的政策设计(例如,回购交易和远期交易模式的探索),为全国碳排放权市场提供更多的经验积累和技术支持。