打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

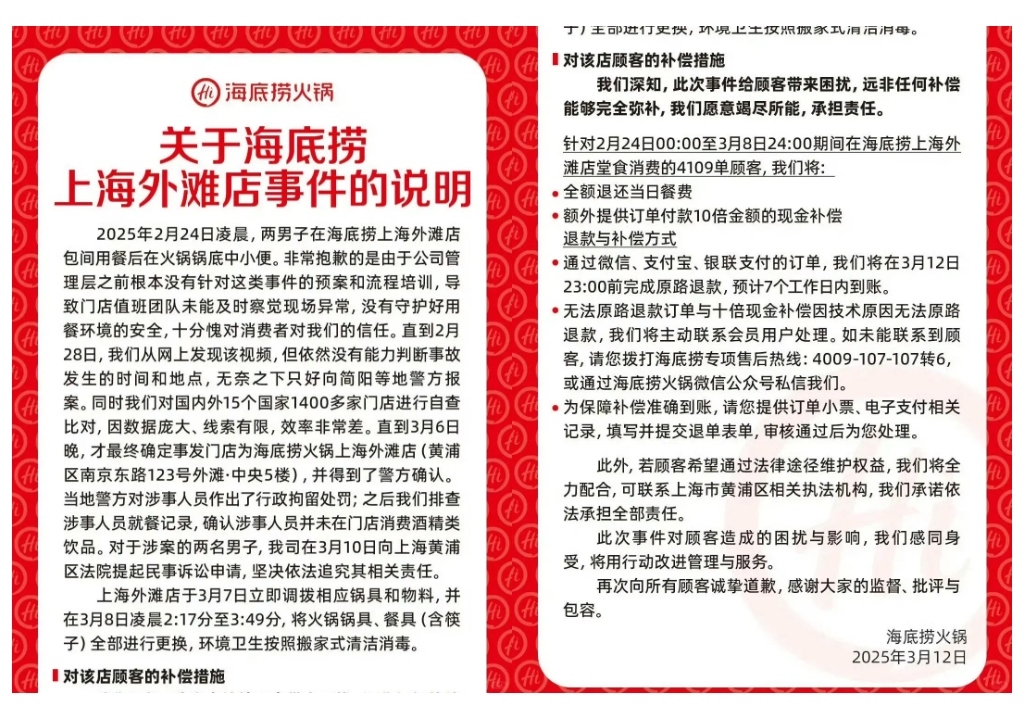

2024年3月12日,沪上某知名火锅店的一纸公告犹如投入油锅的冰块。这家以服务著称的餐饮企业宣布:对2月24日至3月8日期间在上海外滩店消费的4109单顾客,不仅全额退还餐费,更将给予订单金额十倍的现金补偿。而事件的导火索,是两名男子被监控拍下向火锅“投放不明物质”的全过程。

有一位网友恰好也是该火锅店的食客,在其收到火锅店赔付的款项后,一同用餐的朋友却突然提出,鉴于大家共同就餐,自身在心理与生理层面均遭受了创伤,因而主张火锅店给予的补偿款应当由所有同桌人员平均分配。这一要求让网友深感困惑,毕竟此次聚餐是网友自掏腰包请客,如今拿到赔偿款,实在想不通为何要分给他人。那么,同桌的朋友究竟是否有权要求分割这笔十倍的赔偿款呢?要明晰这一问题,我们必须精准剖析火锅店十倍赔偿的法律性质。虽然火锅店在赔付时未明确阐述赔偿依据,但依据相关法律规定及司法实践经验判断,该十倍赔偿极有可能是依据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款的规定执行。此条款明确指出,若食品生产经营者所生产经营的食品不符合食品安全标准,在承担赔偿消费者损失责任的同时,消费者有权要求其支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;若增加赔偿的金额不足一千元,则按照一千元进行赔付。该条款本质上是法律为切实保护消费者权益,针对商家在消费过程中出现食品安全违约行为所设定的惩罚性赔偿机制。若想主张十倍赔偿,必须同时满足三个关键条件:其一,商家提供的食品存在食品安全问题;其二,该行为是消费行为;其三,主张方是合同关系的相对方。

关于消费行为的界定,《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条规定,消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护。这就明确了,只有基于生活消费目的的行为才能被认定为消费行为,进而适用《食品安全法》中关于十倍赔偿的规定。例如,在商业经营活动中,商家向厂家进货的行为,即便所进货物存在食品安全问题,商家也只能依据双方签订的进货合同约定主张违约责任,而无法依据《食品安全法》要求厂家给予退一赔十的赔偿。另外,根据相关司法实践及法律解释,单位通常不被认定为消费者范畴。举例而言,若某单位组织员工聚餐,从法律层面来看,此次聚餐行为理论上并不适用《食品安全法》中的十倍赔偿规定。所以,在类似单位买单的聚餐情形下,赔偿款的归属问题也是一个值得深入探讨的点。

在餐饮消费场景中,消费者与商家之间的合同关系大多以口头形式确立,极少签署书面合同。因此,在司法实践中确定合同相对方时,往往需要依据合同实际履行情况来判断。一般而言,买单支付餐费的一方通常被认定为合同相对方。但在特殊情况下,比如用餐结束后,若所有用餐人员均拒绝买单,此时所有在场用餐人员基于共同消费行为,均会被依法视为合同相对方,共同承担支付餐费的义务。

回归到此次事件中,一起用餐的朋友与火锅店之间并不存在直接的消费合同关系。从消费行为的发起、餐费支付等合同履行关键环节来看,均由请客的网友负责,同桌朋友并非消费合同的直接缔结方与履行方。所以,同桌朋友显然无法依据《食品安全法》向火锅店主张赔偿,更无权要求分割网友获得的十倍赔偿款。不过,若同桌朋友因食用该火锅店存在食品安全问题的食物,确实遭受了人身损害(如食物中毒导致就医治疗等实际损失),则可以依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,以侵权责任为由向火锅店主张损害赔偿。但需注意的是,此处的赔偿仅针对实际遭受的损失进行补偿,并不涉及《食品安全法》中的惩罚性赔偿部分。在火锅店向受损害的同桌朋友进行赔偿后,若后续需向买单的网友支付十倍赔偿款时,可以依法将已赔付给同桌朋友的损失部分予以合理扣减。

综上所述,从严格的法律视角分析,若消费者独自承担餐费,在符合《食品安全法》规定情形下所获得的十倍赔偿款,依法应归买单的消费者个人所有,同桌其他人员无权要求分割。

在现实生活中,此类问题往往不仅涉及法律层面的考量,还会掺杂复杂的人情世故因素。若同桌朋友因食品安全问题确实遭受了较为严重的人身损害,请客的消费者从道德及情谊角度出发,或许可以酌情给予一定的补偿,但这并非基于法律强制义务。