打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

近日,我国颁布《刑法修正案(十二)》,并将于2024年3月1日起正式实施。本次修正案着重对民营企业内部人员腐败相关犯罪进行了更为严格的惩治规定,进一步扩大了部分罪名的适用范围,覆盖到了民营企业领域。

根据新规,民营企业的董事、监事或高级管理人员在未来的经营活动中,一旦违反相关规定,除了需要承担民事赔偿责任外,还将面临刑事责任的追究。这一举措旨在加强我国对民营企业内部腐败行为的打击力度,进一步规范市场秩序,促进公平竞争。

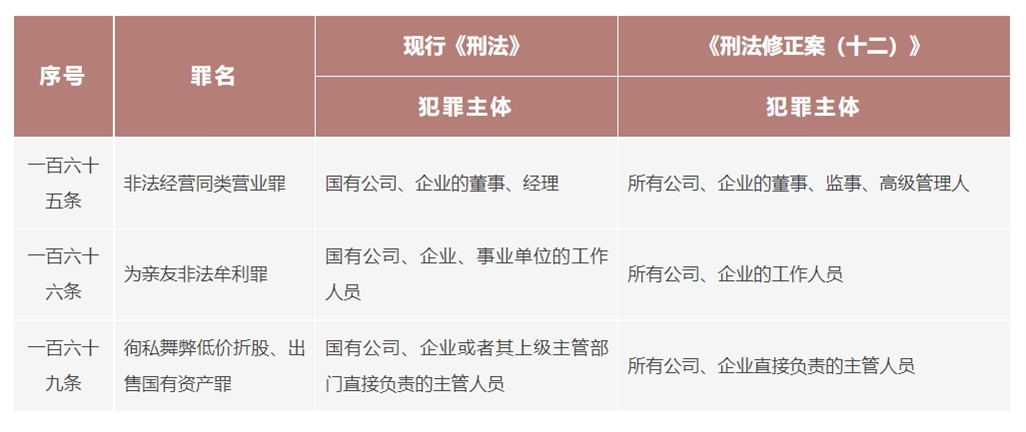

《刑法修正案(十二)》对所有公司、企业董事、监事、高级管理人员行为的法律约束进行了进一步的强化,对部分罪名的犯罪主体范围进行了调整:

1、非法经营同类营业罪:

现行《刑法》规定犯罪主体为国有公司、企业的董事、经理,《刑法修正案(十二)》扩大为所有公司、企业的董事、监事、高级管理人。

2、为亲友非法牟利罪:

现行《刑法》规定犯罪主体为国有公司、企业、事业单位的工作人员,《刑法修正案(十二)》扩大为所有公司、企业的工作人员。

3、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪:

《刑法》规定犯罪主体为国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,《刑法修正案(十二)》扩大为所有公司、企业直接负责的主管人员。

修订后的法律条文扩大了犯罪主体的范围,这无疑给司法实践带来了新的挑战。其中,如何准确界定董事、监事、高级管理人的身份属性,以及如何明确“同类营业”的范围,成为了亟待解决的问题。

一、“高级管理人员”的主体界定

根据新《公司法》的规定,竞业禁止义务的责任主体明确为董事、监事和高级管理人员。对于高级管理人员的具体范围,新《公司法》中明确指出包括经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书以及公司章程规定的其他人员。

值得注意的是,对于“其他人员”这一范畴,其限定为公司章程规定,但当前许多企业设置的总监、部门经理、项目主管等职位并未经过公司章程规定。针对这一问题,结合当前的司法实践案例,发现在认定涉案人员是否属于高级管理人员时,法院并不会仅限于法律直接的规定。而是依据商业实质原则,跟据涉案人员其是否实际享有或行使高级管理人员的职权来进行界定。例如,在最高院(2019)最高法民申2728号案件中,周某担任中集华骏公司营销部经理一职,尽管该职位并非《公司法》或中集华骏公司章程中确定的高级管理人员,但由于周某负责公司销售和采购供应工作,对选择交易对象上具有决定权,对客户付款期限、方式亦有决定权,因此法院认定周某实际上行使的是公司高级管理人员的职权,属于中集华骏公司的高级管理人员。故对于那些未在公司章程中明文规定的高级管理人员职位,如总监、部门经理、项目主管等,在认定其是否属于高级管理人员时,应当综合考虑其在公司中实际行使的职权以及是否具备高级管理人员的实质特征。

商业实质原则在民商法领域中被采纳的主要目的是防止法律出现漏洞,从而确保市场交易的公平性和公正性。然而,在刑法领域,类推解释是被严格禁止的,因为它有可能过度扩张刑法的处罚范围,从而损害公民的合法权益,这与刑法的基本原则相违背。刑法中的高级管理人员和民法中的高级管理人员并不完全等同。刑法语境下的高级管理人员,是指那些在公司中拥有较高决策权和管理权的人员,他们的地位与董事、监事、控股股东及实际控制人相当。这些人员通常是公司的核心管理团队成员,负责公司的日常运营和管理,他们的行为和决策不仅仅对公司的运营和利益产生深远的影响,还会对相关行业,地区营商环境,乃至整个市场经济秩序产生负面影响。故而刑法需要给予严厉的处罚和制裁,以维护市场经济的稳定发展和保护广大消费者、投资者的合法权益。

二、“同类营业”的行为界定

在司法实践中,对于罪名中“同类”的理解,主要依据董事、监事、高级管理人员所任职公司的经营项目类别来判断。具体来说,司法机关会对比两家公司的工商登记营业范围是否存在重叠,或者是否在《国民经济行业分类》中属于同一类别。这里的经营范围应做广义理解,无论公司的登记经营范围还是实际经营活动存在重合,均被认定为同类业务。

同时,为了更准确地判断是否存在竞业禁止违规行为,还需要从实质层面进行判断,即是否影响了董事、监事、高级管理人员所在企业的交易机会。在调查过程中,关注行为人是否具备“损企肥私”的故意,以及是否有利用职务之便获悉与相对方的交易机会后,未向本所在企业汇报,从而剥夺了所在企业的交易机会。简言之,关键在于企业内部人员是否利用职务之便进行非法利益输送,损害企业利益。

总之,随着市场经济环境的不断变化,一些传统的犯罪主体范围已经无法满足现实需求。《刑法修正案(十二)》对部分罪名的犯罪主体范围的调整,旨在更好地适应经济变化,加强对公司、企业董事、监事、高级管理人员行为的法律约束。这些调整有助于维护市场公平竞争秩序,避免不正当竞争和垄断行为的发生,有助于保护投资者、消费者的利益,促进市场的健康发展。尽管如此,我们仍需承认,在新规实施后,在界定行为主体、行为性质上,仍可能存在某些解释的“多重嵌套”,这既可能为定罪提供依据,也可能为脱罪提供理由。这种解释方式无疑会给后续的司法实践带来诸多不便。因此,我们应继续在立法层面进行更深入、更具体的司法解释工作,以确保法律的准确适用和有效执行。