打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

职务侵占罪是实践中较为常见的一种犯罪形式,根据《刑法》第二百七十一条的规定,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。近年来,保护民营经济及打击经济类犯罪的力度逐渐加大,司法实务中关于职务侵占罪案件的指控也日渐增多,本文将从犯罪构成角度,结合司法判例,对该罪名的认定及出罪要点进行梳理。

一、职务侵占罪构成要件探析

第一,职务侵占罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。

行为侵犯的对象必须是行为人所在单位的合法财物以及行为人所在单位依法负有保管、运输等义务或者享有使用、占有等权利的非本单位的财物。在司法实践中,单位员工从供应商等第三方主体收受回扣的行为,并非全部被认定为非国家工作人员受贿罪,有的会被认定职务侵占罪,理由在于该钱款虽然表面上是第三方主体给付的,但实质上是因为员工的职务侵占行为导致本单位财产从本单位流出。

第二,本罪的犯罪主体为特殊主体,应当是“公司、企业或其他单位的工作人员”。

这里,“公司、企业”一般是指非国有的法人组织。“其他单位”是指其他“法定的非法人组织”包括:村民委员会、居民委员会、业主委员会等具备民法上的主体资格,具有独立权利能力,能独立地以自己名义进行经济活动、以自己名义、财产对外承担民事责任的主体。包括个人独资企业,而个体工商户、个人合伙其本质是自然人的经济经营形式,非民法、刑法意义上的单位,故其员工不是职务侵占罪适格主体。

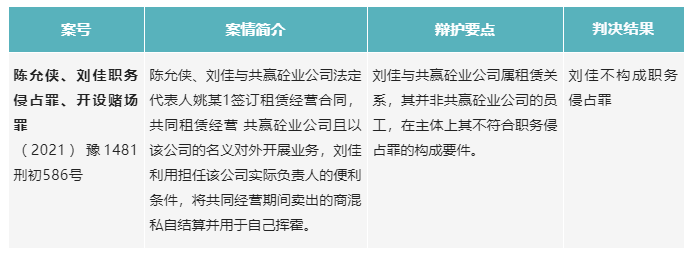

在“工作人员”的认定上,司法实务中遵循实质大于形式的原则,不局限于是否签订正式的劳动合同,而是关注是否存在劳动雇佣关系或者实质上的管理与被管理的关系。由此可见,正式签订劳动合同的工作人员和临时工、实习生、兼职人员等非正式员工所在的岗位,若有主管、管理或者经手单位财物的职责的,则其利用职务上的便利、非法侵占单位财务的行为,都可以成为职务侵占罪的适格主体。但是,与单位形成的承包关系、合作关系、合伙关系、挂靠人员都非职务侵占罪中的单位的工作人员范围,如果其没有主管、管理或者经手单位财物的职务职责,亦无法利用职务上的便利,即便其占有、控制、支配某个单位的财物也是基于其他特定的法律关系的规制和调整,该类人员也不会成为职务侵占罪的犯罪主体。

值得注意的是:国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员或者国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,不是职务侵占罪的主体。对于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员而言,除受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派从事公务的以外,不属于国家工作人员,可以成为本罪的适格主体。对于村民小组长而言,其利用职务上的便利,将村民小组集体财产非法占为己有,数额较大的行为,应当以职务侵占罪定罪处罚。

第三,职务侵占罪应当有“非法占为己有”的目的,主观上应当有犯罪的故意。

本罪为故意犯罪,且要有具有“非法占为己有”的主观目的,在司法实务中通常是通过行为人的行为予以推定。结合《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》、非法集资司法解释等,通常如下情形可以认定行为人是以非法占有为目的:(1)肆意挥霍;(2)携款逃匿的; (3)将款项用于违法犯罪活动的; (4)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (5)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (6)拒不交代资金去向,逃避返还资金的。

第四,职务侵占罪在客观行为上表现为“利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有,数额较大的行为”。

首先,所谓“利用职务上的便利”,即行为人利用本人职务范围内主管、管理、经营、经手单位财物的优势条件,如果行为人并无相应职务,而是利用熟悉工作环境或工作条件的便利,则只是属于“利用工作上的便利”。

其次,“非法占为己有”,是指采用侵吞、窃取、骗取等各种手段将本单位财物化为私有,既包括将已经合法持有的单位财物视为己物而加以处分、使用、收藏,即变持有为所有的行为,例如,行为人将自己所占有的单位房屋、设备等财产等谎称为自有,标价出售;将所住的单位房屋,过户登记为己有;或者隐匿保管之物,谎称已被盗窃、遗失、损坏等,又包括先不占有单位财物但利用职务之便而骗取、窃取、侵吞、私分从而转化为私有的行为。此外,“占为已有”的“已”的字面含义并非专指行为人自己,第三人或行为人控制的公司占有也构成本罪。

再次,就“本单位财物”而言,是指单位依法占有的全部财产,包括本单位以自己名义拥有或虽不以自己名义拥有但为本单位占有的一切物权和债权,其具体形态可以是建筑物、设备、库存商品、现金、专利、商标等。

最后,罪的数额较大的追诉标准目前已经从原来的六万元以上调整为三万元以上。

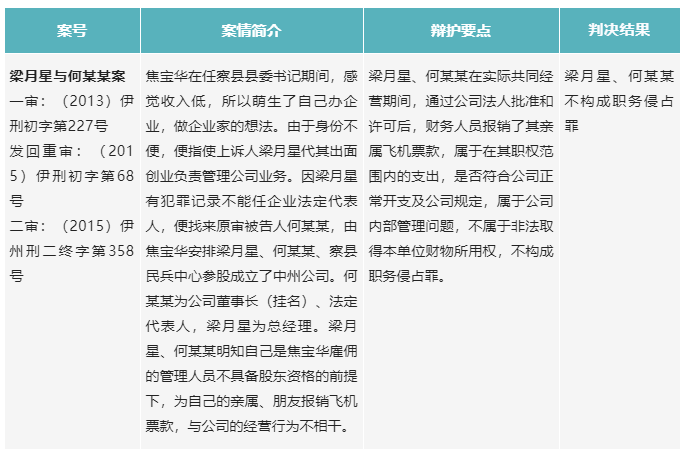

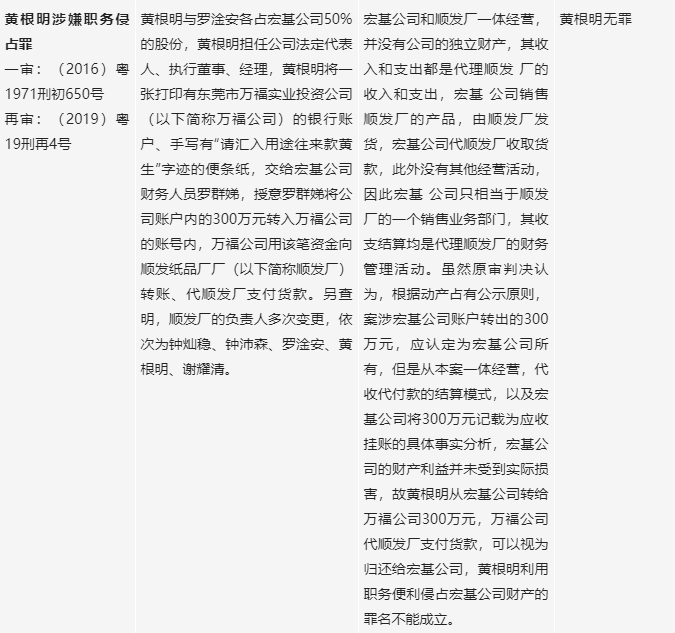

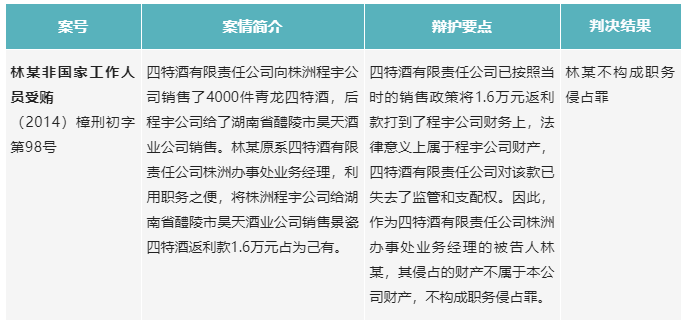

二、职务侵占罪出罪辩护要点

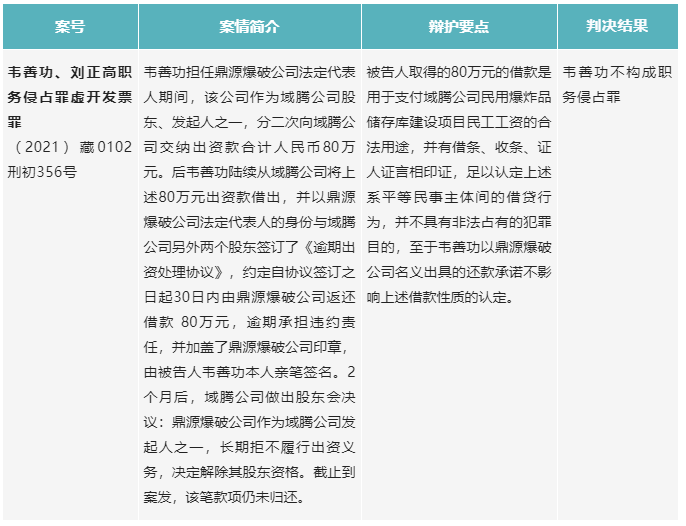

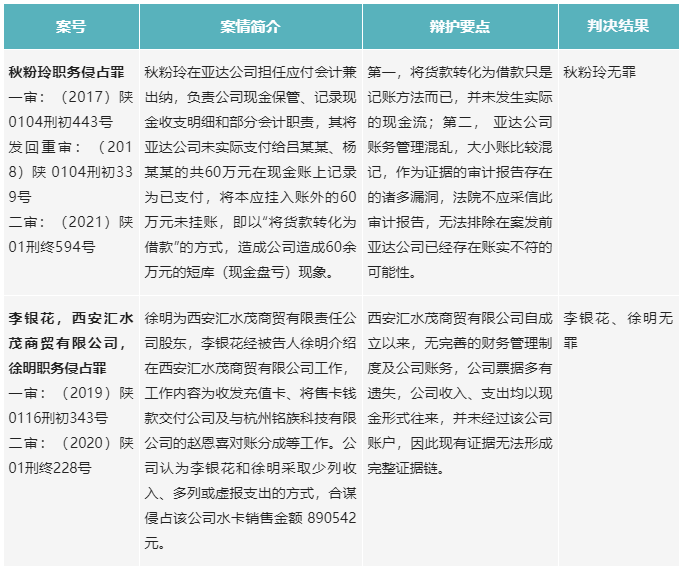

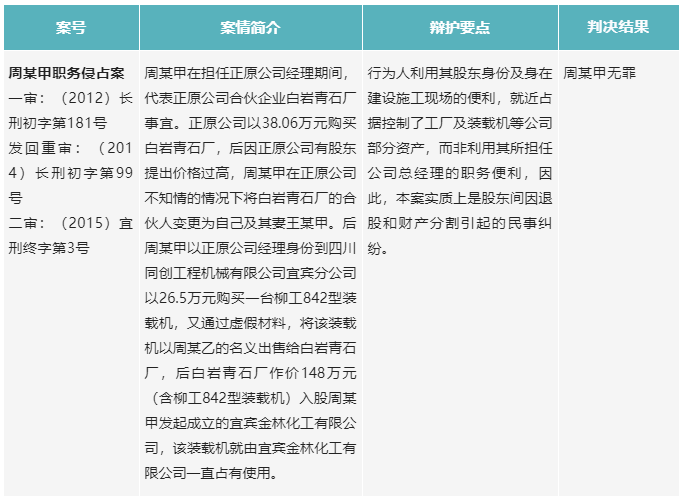

笔者结合案例检索,对本罪的出罪要点做如下梳理:

1. 所在单位实际未遭受损失的情况(并未侵犯单位财产所有权)

2. 涉案财产非所在公司财产的情况(并未侵犯单位财产所有权)

3.不符合法定主体要件的情况

4.不具有非法占有目的的情况

5.证明客观行为的证据链不完整,事实不清、证据不足的情况(不符合本罪客观行为)

6.未利用职务便利的情况(不符合本罪客观行为)

7.利用职务便利取得公司财产的行为可能不合符合公司内部规定,但并未违背刑法的情况(不符合本罪客观行为)