打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

“辛辛苦苦写/拍3个月,别人3小时抄光还嗖嗖涨粉。”这不是段子,是无数原创博主的真实日常。随着自媒体行业的繁荣发展,内容侵权现象也呈现高发态势。从原创课程被“1:1”复刻、文章遭专业洗稿,到视频创意被恶意模仿……各类侵权手段层出不穷,维权却难如登天,给广大原创者带来巨大困扰。在此背景下,如何有效保护自身知识产权,成为创作者亟需解决的关键问题。

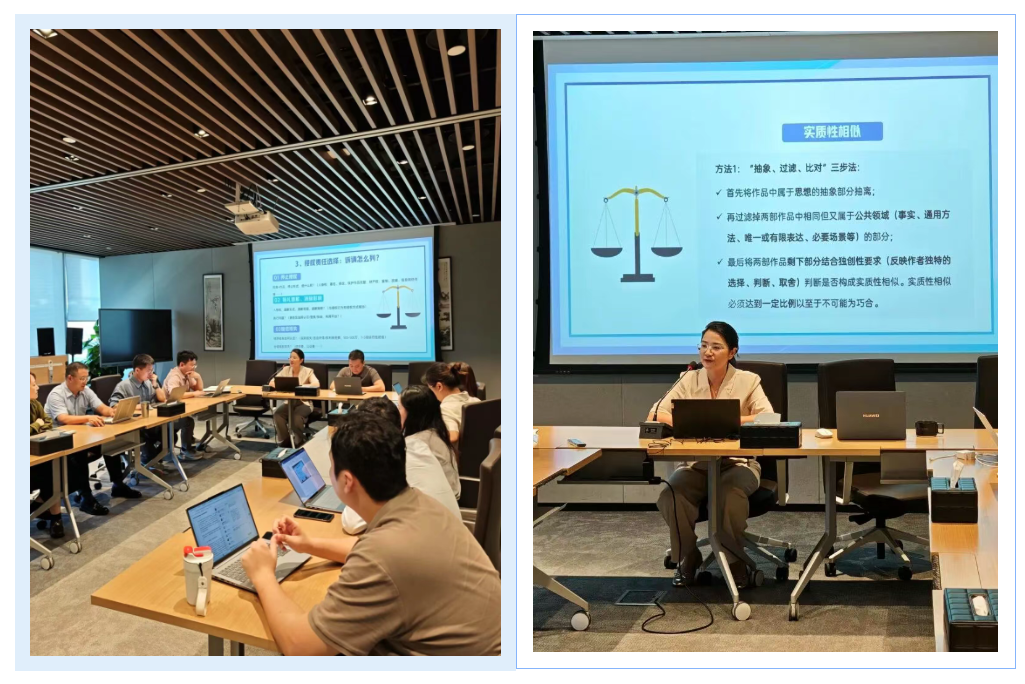

2025年9月25日(周四)下午,君悦所文化娱乐法律专业委员会成功举办第二期专题分享会。活动由专委会主任周维能律师主持,副主任徐倩倩律师以“自媒体领域抄袭侵权案件办案实务”为主题,围绕侵权频发现状展开系统讲解,深入剖析了抄袭认定中的管辖规则、侵权主体识别、法律责任选择等核心法律要点与实务难点,并从攻防两端为参会者提供了切实可行的风险防范与维权建议。现场气氛热烈,交流踊跃。

为延续分享价值,我们将讲座精华内容整理为12个核心问答,以期为一线的创作者和运营者提供一份实用法律指南。

一、基础概念篇:什么是法律意义上的抄袭?

Q1:抄袭、剽窃、洗稿有什么区别?

A:法律上“抄袭”与“剽窃”为同一概念,指将他人作品或作品片段窃为己有。《著作权法》第五十二条明确将“剽窃他人作品”列为侵权行为。在自媒体领域,常见抄袭形式主要包括:

搬运抄袭:对他人作品进行完整或实质性复制,未作任何创造性改动;

洗稿抄袭:通过同义词替换、语序调整、段落重组、内容拼接等方式对原文进行改写,虽文字表述不同,但核心观点、逻辑结构、叙事脉络仍高度相似;

模仿抄袭:模仿他人的创意、风格、表现形式等进行创作,虽内容不完全相同,但整体观感与原作构成实质性相似。

二、维权准备篇:发现侵权后如何有效取证?

Q2:截图存证是否具有法律效力?

A:自行截图可作为初步证据,但其证明力有限,易因取证过程不规范而被质疑真实性。建议结合以下更为可靠的取证方式:

公证取证:由公证机构对侵权内容进行现场固定,证据效力最高,但成本相对较高、周期较长;

可信时间戳:通过第三方电子存证平台进行录屏并加盖时间戳,操作便捷、成本较低,已被多地法院普遍采信;

平台协助取证:通过平台投诉机制申请删除侵权内容,或通过诉讼程序请求法院向网络服务提供者调取后台数据。

核心原则:证据应当满足及时、客观、完整、合法的要求,建议优先采用多种方式交叉固定证据。

Q3:如何获取侵权账号的真实主体信息?

A:确定侵权主体是启动诉讼程序的前提。实践中,网络账号常以昵称或匿名形式存在,权利人难以直接获取其真实身份。可通过以下途径查明:

诉前调查令:诉讼前向法院申请调查令查询账号注册信息;

协助调查函:以平台为被告起诉后,申请法院向网络服务平台调取账号主体信息。

Q4:平台标注“内容来自用户,不代表平台观点”,是否就能免责?

A:平台不能仅凭此类声明免除法律责任。网络服务提供者在明知或应知侵权的情况下未采取必要措施的,可能承担连带责任。若平台对侵权内容进行了推荐、编辑、排名等主动干预行为,可能被认定为“应知”,从而突破“避风港原则”。

权利人可通过发送侵权通知、申请平台处理,或在必要时将平台列为共同被告,以推动信息披露和责任追究。

三、诉讼实务篇:如何通过法律途径维权?

Q5:应该去哪里提起诉讼?

A:根据《民事诉讼法》及相关司法解释,信息网络侵权案件适用“特殊管辖”规定,侵权结果发生地包括被侵权人住所地,因此,权利人可在其住所地法院提起诉讼,无需前往侵权人所在地,显著降低了维权的时间与经济成本。

Q6:法院如何认定抄袭成立?

A:司法实践中普遍采用“接触+实质性相似”的认定标准:

接触:指侵权人有合理机会接触到权利人的作品。只要作品已通过公开渠道发布,通常即可推定存在接触可能;

实质性相似:指被诉作品与权利作品在独创性表达部分构成相似,法院常用两种判断方法:

“抽象-过滤-比对”法:剥离思想、公有领域等内容后,比对剩余独创性表达是否相似;

“整体观感”法:以普通观众视角判断两作品整体风格、结构、情节安排等方面是否高度相似。

Q7:可以主张哪些侵权责任?

A:根据《著作权法》第五十二条及相关规定,权利人可主张以下民事责任:

停止侵权:要求立即删除侵权内容;

赔礼道歉、消除影响:在侵权影响范围内公开发布声明并持续一定时间;

赔偿损失:赔偿数额可依据权利人的实际损失、侵权人的违法所得或权利使用费确定;均难以确定的,由法院在500元至500万元之间酌定。对于故意侵权且情节严重的,可依法主张惩罚性赔偿;

合理开支:维权所支出的律师费、公证费、调查费等合理费用,法院可依法予以支持。

Q8:不构成著作权侵权时,还有其他维权途径吗?

A:可以考虑依据《反不正当竞争法》寻求救济。如四川成都中院(2022)川01民初5990号案中,法院认为被告虽未抄袭具体表达,但通过模仿原告知名度和创作风格“攫取竞争利益”,构成不正当竞争。实践中,这两种案由可并行主张,形成“权利组合拳”,前者注重保护具体表达,后者注重维护更广泛的商业利益与市场秩序。

四、风险防范篇:如何避免侵权纠纷?

Q9:如何规范使用他人作品?

A:建议遵循以下原则:

获取权利人明确授权,并严格遵守授权范围;

使用免费/开源资源时,应审慎核查其授权协议的具体条款;

审慎评估“合理使用”的适用边界;

进行适当引用时,应注明作者姓名和作品名称,避免误导公众。

Q10:什么是“合理使用”?如何判断?

A:合理使用是著作权法的例外规定,在特定情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,合理使用的判断需满足“三步检验标准”:

属于特定特殊情况(《著作权法》第24条规定的个人学习、介绍评论、课堂教学等情形);

不影响作品的正常使用;

不不合理地损害权利人合法权益;

具体判断时,可结合使用目的、引用比例、对原作品市场价值的影响等因素综合考量。

Q11:创作者应如何建立侵权防护体系?

A:建议构建全流程风险防控机制:

事前防范:保留创作过程证据,及时进行版权登记;

事中监控:建立内容传播监控机制,签署权责清晰的合同;

事后应对:制定标准化维权流程,发现侵权快速响应。

Q12:不小心侵权了该怎么办?

A:采取理性应对策略:

保持冷静,勿立即删除内容导致证据灭失;

全面自查,评估侵权性质与程度;

视情况选择和解或应诉策略;

建立长期合规机制,防范风险再次发生。

结 语

自媒体内容创作既是创意的表达,也是法治框架下的权利行使。掌握基本的著作权法律知识,不仅有助于维护自身合法权益,也有利于推动行业形成尊重原创、公平竞争的良好生态。希望本文整理的12个实务问答,能为创作者提供切实可行的法律参考,助力内容产业健康有序发展。

小测验:

以下情形是否构成侵权:

1.小红书博主戴某将博主李某发表的原创文章,几乎一字不差地朗读出来并配图剪辑成视频发布。此行为构成侵权吗?

2.甲公司原创的商品宣传短视频,被乙公司直接搬运到其账号上,用于为自家同类商品宣传引流。乙公司构成侵权吗?

3.某甲主张某乙制作的访谈节目,在节目架构、环节设置、主持人提问方式等方面抄袭了其节目模式。能认定侵权吗?

4. 张某使用了某公开网站的内容,该网站明确声明其内容贡献于“公共领域”,允许任何人自由使用甚至商业性使用。张某构成侵权吗?

5.某视频脚本在核心情节、人物设定和大量遣词造句上与一篇在先发表的文章高度相似。这构成侵权吗?

6.某人将一部热门短视频的核心内容、分镜设计及笑点进行了改编,拍摄了一部新视频。此行为构成侵权吗?

小测验答案:

1.构成侵权。这只是作品的机械形态转换,未体现独创性,属于抄袭。

2.构成侵权。未经许可复制并传播他人独创性短视频,侵害了其信息网络传播权等。

3.通常不构成侵权。节目模式、规则属于“思想”范畴,不受著作权法保护。但若具体环节的“表达”被逐字模仿,则可能侵权。

4.不一定。若网站内容确属权利人自愿放弃著作权且符合法律规定,可自由使用;但若网站无权处分他人作品,则使用仍可能构成侵权。此外,著作权法不允许放弃署名权等人身权利。

5.构成侵权。脚本抄袭了文章中具有独创性的“表达”,侵害了复制权、改编权、信息网络传播权等权利。

6.构成侵权。未经许可对原作品进行改编,侵害了原作者的改编权等权利。