打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

前 言

《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)规定了由债权人行使的撤销权(以下简称“民法撤销权”),根据《民法典》第五百三十八条、五百三十九条的规定,民法撤销权的适用条件为债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益或者债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产、为他人的债务提供担保、恶意延长其到期债权的履行期限等有偿行为,并影响债权人的债权实现。同时《民法典》第五百四十一条规定了民法撤销权行使期限,自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使以及自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭,该期间为除斥期间。基于以上可知民法撤销权是指债权人对债务人不当处分财产、影响债权实现的行为,可以通过行使撤销权的方式予以撤销,使流失的财产回归债务人的责任财产,并且民法撤销权是有除斥期间的限制。

而《企业破产法》第三十一条、第三十二条规定了与民法撤销权十分相似的由管理人行使的撤销权(以下简称破产撤销权)。三十一条规定了在人民法院受理破产申请前一年内,涉及债务人财产的无偿转让、 以明显不合理的价格进行交易、对没有财产担保的债务提供财产担保、对未到期的债务提前清偿、放弃债权的行为,管理人有权请求人民法院予以撤销。第三十二条的规定,在人民法院受理破产申请前六个月内,债务人有《企业破产法》规定的破产情形,仍对个别债权人进行清偿的,管理人有权请求人民法院予以撤销。但是,个别清偿使债务人财产受益的除外。可以看出破产撤销权是指债务人在破产申请受理前一定时期内,实施有害于债权人整体利益的行为,管理人请求人民法院撤销该行为,并使该行为转让的财产或利益回归债务人财产的权利。同时《企业破产法》第一百二十三条规定了债权人在破产程序终结后两年内,发现了破产债务人有《企业破产法》规定的可以由管理人行使撤销权的行为的,可以针对该财产请求人民法院追加分配,这也是涉及破产撤销权的规定。

基于以上可知,根据《民法典》中的规定,若债权人自知道或者应当知道撤销事由之日一年内没有民法撤销权,则债务人可以以过了一年的除斥期间为由来抗辩,并且规定了自债务人做出可撤销行为之日起五年内没有行使民法撤销权,该权利就消灭了,而《企业破产法》并没有明确的时间限制规定。那么,民法撤销权的时间限制是否也适用于与其类似的破产撤销权?本文将从案例探讨与理论研究两个方面说明这个问题。

理论研究

我国民法撤销权在性质上被大多数学者认为是形成权与请求权的结合,其行使达成的效果是,债务人与需返还财产方的债权债务关系消灭,同时财产返回至债务人责任财产中,兼具形成之诉与给付之诉的效果,撤销权人具有单方面干涉到债务人与第三人之间的民事法律关系的权利,对于第三人的影响大,如果长期不行使撤销权,他人的利益关系就长期处于不确定状态,因此如果不设置时间限制就会不公平,也会导致债权人怠于行使撤销权。

而对于破产撤销权的行使是在破产程序启动后由管理人进行,首先,只有破产程序中,才可以行使破产撤销权,其所处于一个特定的阶段即债务人资不抵债被法院裁定进行破产程序,且管理人行使撤销权的条件与民法撤销权的行使有差异,如果简单的适用民法撤销权是不合理的。其次,破产程序,也包括破产重整、破产和解、破产清算,一旦进入破产程序,说明企业的债权债务关系十分复杂,管理人需要进行破产企业财产管理、债权核查、财产管理方案制作等一系列工作,债权人从破产企业财产管理注意到有可疑的财产处理行为到最终发现需要对于该可疑行为进行起诉的时间会很长,甚至一年以上才能结合债权人的利益最终确定是否应当起诉,所以简单适用民法撤销权的时间期限会害破产债权人的利益。

综上所述,破产撤销权不应适用民法撤销权的时间期限规定。但是实践中,法院对于破产撤销权是否适用于民法撤销权的时间限制是如何审理的,下文将从有关案例入手进行分析。

案例研究

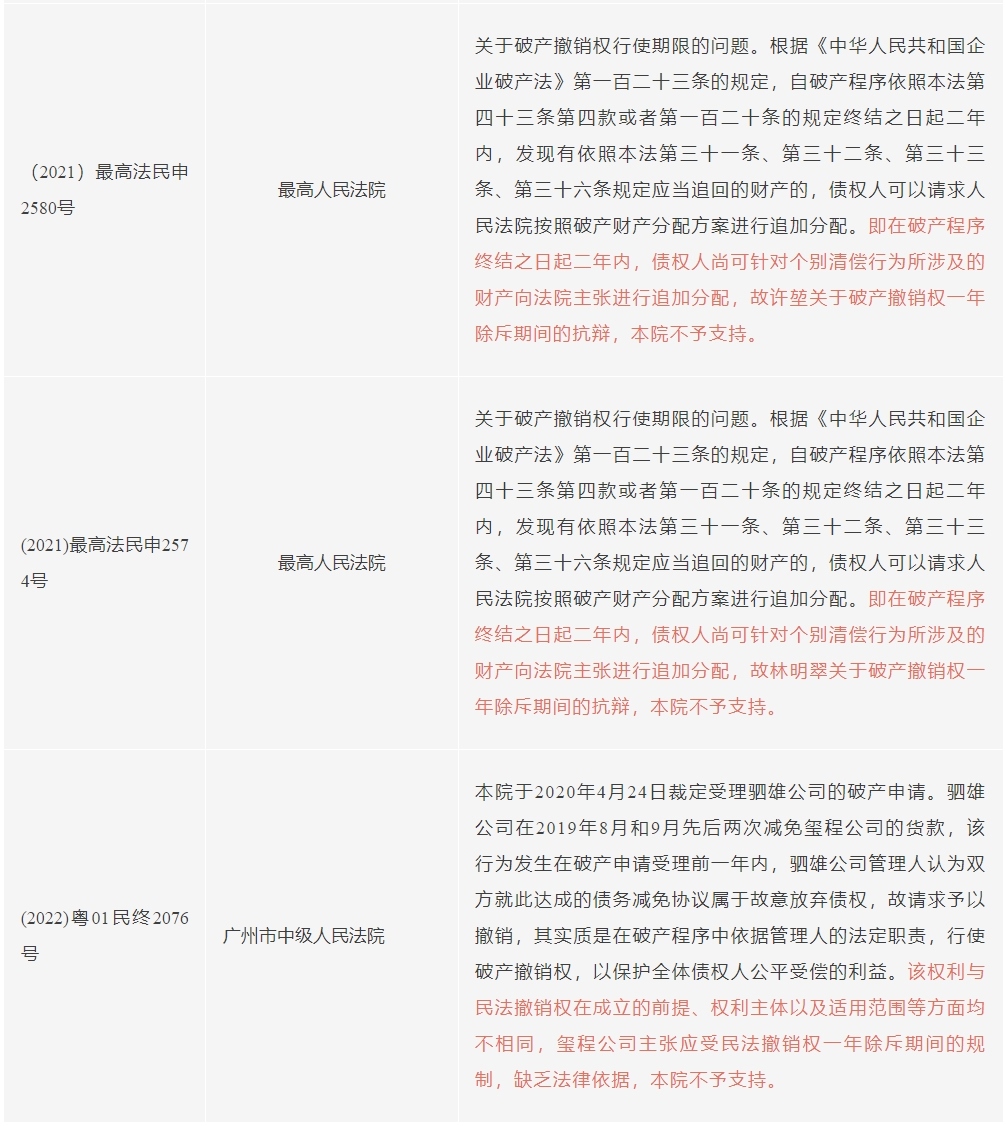

从上表可知,最高人民法院在案号为(2021)最高法民申5674号、(2021)最高法民申2578号、(2021)最高法民申2580号的案件中,明确了破产撤销权不适用民法撤销权的时间限制,因为即使破产程序终结两年后,债权人仍可对于个别清偿行为所涉及的财产向法院申请分配,所以对于破产撤销权来说,就更不适用民法撤销权的一年限制。广州市中级人民法院在(2022)粤01民终2076号案件,宁波市中级人民法院在(2021)浙02民初2583号案件中,以民法撤销权与破产撤销权并不相同为由,认为破产撤销权并不适用一年的除斥期间。

可以看到在实践中,法院并不会将债权撤销权的一年除斥期间适用于破产撤销权。通过对于实践与理论对于破产债权的是否适用民法撤销权的一年除斥期间问题进行探讨,不能简单适用民法撤销权的除斥期间,破产管理人在进行破产业务的处理中要注意该问题,保证企业破产的顺利进行。