打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

前文:

《人民法院案例库首批32个“保理与债权转让”案例裁判要旨梳理》

“绿色原则”案例篇

《民法典》第九条规定:“民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境。”在司法实践中,对很多法律行为的评判都直接或间接涉及经济发展与环境保护平衡问题。《民法典》将绿色原则确定为基本原则,对民商事合同履行、侵权责任认定等民事案件产生了重大影响,并基于法秩序统一原理和刑民一体化思维,对环境犯罪等刑事案件亦带来重要影响。

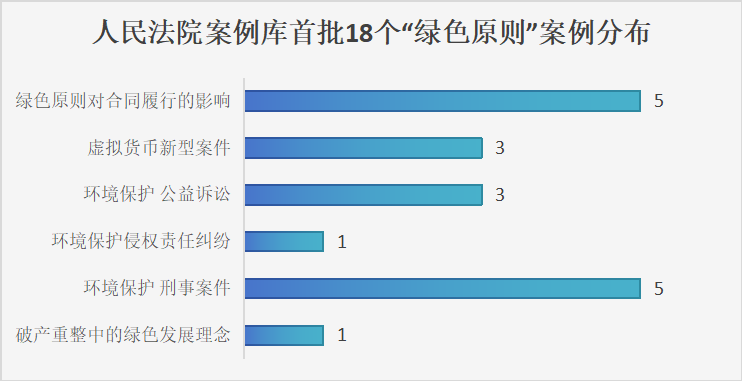

2024年2月27日,人民法院案例库正式上线并向社会开放,网址:https://rmfyalk.court.gov.cn/, 首批入库案例达到3711件。经我们的梳理,涉及“绿色原则”的案例共19起,其中涉及合同履行5起、虚拟货币新型案件3起、环境保护公益诉讼3起、侵权责任纠纷1起、刑事案件5起、破产案件1起。这些案例将为法院审判实践和律师代理案件提供参考和支持;其中有的裁判理由论述比较经典,本文同样予以摘录呈现。分别梳理如下:

绿色原则对合同履行的影响

一、单某某诉乳山某热力公司供用热力合同纠纷案

入库编号:2023-11-2-096-002

案例聚焦:用户具备分户用热计量条件的,供热企业应当按照用热量收费

裁判要旨:

1.供热企业在供暖供热中应当遵循《中华人民共和国民法典》绿色原则,即民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境。

2.供热企业应当遵守国家关于供热按照分户计量方式收费的法律规定,推动资源节约高效利用,保护生态环境。用户具备分户用热计量条件的,应当按照用热量收费。

3.供热企业在《供热须知》中规定用户须按照建筑面积缴纳供热费用,排除用户选择按照用热量缴费的权利,系合同格式条款,属于无效条款,对用户不发生法律效力。

案号索引:

(一审)山东省乳山市人民法院(2021)鲁1083民初3164号

(二审)山东省威海市中级人民法院(2021)鲁10民终2641号

再审:山东省高级人民法院(2022)鲁民再191号

裁判理由中的经典论述:

供热企业按照分户计量方式收取供热费用有利于节约资源、保护生态环境《中华人民共和国民法典》第九条规定:“民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境。”《中华人民共和国民法典》将绿色原则确定为基本原则,作为民事主体从事民事活动的行为准则,当事人各方应当遵守。供热企业应积极遵循《中华人民共和国民法典》绿色原则,按照分户计量方式收取供热费用,以利于资源节约和生态环境保护。

二、某村经济合作社诉李某、威海某旅游开发有限公司等土地承包经营权合同纠纷案

入库编号:2023-11-2-135-001

案例聚焦:土地承包方依法负有维持土地农业用途,依法保护和合理利用土地的义务

裁判要旨:

承包方将土地流转他人后,仍负有监督土地经营权人对涉案土地审慎管理、合理开发利用,依法负有维持土地农业用途,确保土地未经依法批准不得用于非农建设,依法保护和合理利用土地的义务。土地经营权人违反相关义务的,承包方可从保障涉案土地的可持续利用角度出发,避免损害进一步扩大的情况下,基于民法典的绿色原则精神,解除合同。

案号索引:

(一审)山东省威海市环翠区人民法院(2021)鲁1002民初7235号

裁判理由中的经典论述:

根据《中华人民共和国农村土地承包法》第十一条、第十八条之规定,李某作为涉案土地的承包方,在承包期间应当对涉案土地审慎管理、合理开发利用,依法负有维持土地农业用途,确保土地未经依法批准不得用于非农建设,依法保护和合理利用土地的义务;但其在将涉案土地流转给某公司使用后,并未依法履行上述法定义务,导致土地农业用途被改变,遭受了严重破坏,涉案《荒山承包合同》的承包农用目的亦无法实现。显然,该行为影响了涉案土地的可持续利用,违背了民法典绿色原则的应有之义。鉴于李某的行为符合《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第(五)项之规定,构成根本违约。故原告有权要求解除与李某之间的《荒山承包合同》。

三、江西某农村商业银行股份有限公司诉陈某珍等5人借款合同纠纷案

入库编号:2024-11-2-103-001

案例聚焦:依法确认森林资源担保的有效性符合生态产品价值实现的要求

裁判要旨:

法院探索司法推动生态产品价值实现路径,确认对案涉借款合同、抵押登记的效力,依法保护债权人的优先受偿权,有效促进生态产业化和产业生态化,将林农手中的林地经营权和林木所有权通过抵押变为信贷资本,打通森林资源生态价值转化渠道,也有利于促进金融机构有序开展绿色信贷业务,服务保障绿色低碳循环发展经济,将“青山绿水”转变成“金山银山”。

案号索引:

(一审)江西省宜黄县人民法院(2020)赣1026民初822号

四、潘某诉陈某租赁合同纠纷案

入库编号:2024-11-2-111-002

案例聚焦:农作物种植季划分与租赁期限不一致,农地租赁合同到期可暂缓腾退

裁判要旨:

在农作物种植季划分与租赁期限不一致的情况下,人民法院可以根据《民法典》规定的“民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境”的绿色原则,判决租赁合同到期可暂缓腾退土地,承租人支付出租人在土地延期占用期间的租赁费。

案号索引:

(一审)浙江省宁波市镇海区人民法院(2023)浙0211民初981号

裁判理由中的经典论述:

法院生效裁判认为,双方当事人之间签订的土地租赁合同已经到期,法院对此予以确认,原告有权要求被告返还土地。但原被告双方签订土地租赁合同时,将租赁到期日定为自然年度结束,并没有考虑到农作物的种植季尚未结束。强行腾退土地,必然铲除尚在成长期的农作物,将会造成极大的浪费,有违《民法典》规定的“民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境”的绿色原则。此种情形下只能待当季作物成熟后再行腾退。故法院综合考虑被告在租赁土地上的作物种植现状和生长周期,作出上述判决。一审宣判后,2023年8月被告陈某和将案涉土地腾退给了原告潘某,本案顺利实现案结事了。

五、吕某甲与北京某物业管理有限公司合同纠纷案

入库编号:2024-11-2-483-001

案例聚焦:依法适用绿色原则解决业主与某公司之间充电桩安装纠纷

裁判要旨:

物业公司根据小区住宅实际情况,将新能源车位单独划分到较为空旷、电压充足的区域统一管理,能够满足小区新能源车车主配装充电桩的需求,业主主张另行在其他车位为其提供配装充电桩,既影响了周边居民的安全,也不符合节约资源、保护生态环境要求的,法院可以依据民法典绿色原则的规定不予支持。

案号索引:

(一审)北京市通州区人民法院(2023)京0112民初13232号

虚拟货币新型案件

六、上海某公司诉北京某计算科技公司委托合同纠纷案

入库编号:2023-11-2-119-001

案例聚焦:比特币“挖矿”行为效力的司法认定

裁判要旨:

1.比特币是一种虚拟商品。比特币“挖矿”就是指通过运算找到特定随机数的过程。认识“挖矿”行为,应当穿透“挖矿”相关合同群的委托、合作、服务等表面形式,把握“挖矿”活动“投入成本、追求收益”的风险投资属性,从而将比特币“挖矿”界定为一种追求虚拟商品收益的风险投资活动。

2.比特币“挖矿”活动已违反《促进产业结构调整暂行规定》,属于行政法规强制规定禁止投资的淘汰类产业,其消耗的电力能源、引发的投机风险与“挖矿”成果对国民经济的贡献度不匹配,宜将其认定为一种因违反公序良俗无效的行为。

案号索引:

(一审)北京市东城区人民法院(2021)京0101民初6309号

裁判理由中的经典论述:

北京市东城区人民法院一审认为,比特币是一种特定的虚拟商品,“挖矿”本质上属于追求虚拟商品收益的风险投资活动,属于国家禁止投资的产业;“挖矿”活动电力能源消耗巨大,与《民法典》第九条“绿色原则”精神相悖,案涉委托维护矿机及“挖矿”的合同应属无效合同。因双方当事人对合同无效均有过错,相关损失后果亦应由各方自担。

七、王某诉陈某买卖合同纠纷案

入库编号:2024-11-2-084-001

案例聚焦:“矿机”买卖合同效力及法律后果

裁判要旨:

“挖矿”(挖“比特币”)对产业发展、科技进步的带动作用有限,不仅滋生洗钱、非法集资等违法犯罪行为,危及金融安全,且能源消耗和碳排放量巨大,严重污染环境。当事人以从事“挖矿”活动为目的从事“矿机”交易,有悖公序良俗,违反绿色原则,损害社会公共利益,合同应当依法认定为无效。因无效的民事法律行为所取得、占有对方的财产无合法根据,应当予以返还。

案号索引:

(一审)山东省临邑县人民法院(2023)鲁1424民初56号

(二审)山东省德州市中级人民法院(2023)鲁14民终2174号

八、罗某诉江西省吉安县发展和改革委员会、吉安县人民政府责令改正、行政复议及规范性文件审查案

入库编号:2024-11-3-015-001

案例聚焦:责令虚拟货币“挖矿”个人整改行政行为的司法审查

裁判要旨:

虚拟货币“挖矿”以电力资源、碳排放量为代价,与经济社会高质量发展、节能减排和碳达峰、碳中和目标不符,亦与我国民法典第九条“绿色原则”相悖。行政机关在多次告知未果的情况下,责令相对人整改,符合法律规定和国家政策。

案号索引:

(一审)江西省吉安市青原区人民法院(2022)赣0803行初151号

(二审)江西省吉安市中级人民法院(2023)赣08行终100号

环境保护公益诉讼

九、指导性案例174号:中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉雅砻江流域水电开发有限公司生态环境保护民事公益诉讼案

入库编号:2021-18-2-466-002

裁判要点:

人民法院审理环境民事公益诉讼案件,应当贯彻绿色发展理念和风险预防原则,根据现有证据和科学技术认为项目建成后可能对案涉地濒危野生植物生存环境造成破坏,存在影响其生存的潜在风险,从而损害生态环境公共利益的,可以判决被告采取预防性措施,将对濒危野生植物生存的影响纳入建设项目的环境影响评价,促进环境保护和经济发展的协调。

案号索引:

(一审)四川省甘孜藏族自治州中级人民法院(2015)甘民初字第45号

裁判理由中的经典论述:

法院生效裁判认为:我国是联合国《生物多样性公约》缔约国,应该遵守其约定。《生物多样性公约》中规定,我们在注意到生物多样性遭受严重减少或损失的威胁时,不应以缺乏充分的科学定论为理由,而推迟采取旨在避免或尽量减轻此种威胁的措施;各国有责任保护它自己的生物多样性并以可持久的方式使用它自己的生物资源;每一缔约国应尽可能并酌情采取适当程序,要求就其可能对生物多样性产生严重不利影响的拟议项目进行环境影响评估,以期避免或尽量减轻这种影响。因此,我国有保护生物多样性的义务。同时,《生物多样性公约》规定,认识到经济和社会发展以及根除贫困是发展中国家第一和压倒一切的优先事务。按照《中华人民共和国节约能源法》第四条“节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”的规定和《中华人民共和国可再生能源法》第二条第一款“本法所称可再生能源,是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源”的规定,可再生能源是我国重要的能源资源,在满足能源要求,改善能源结构,减少环境污染,促进经济发展等方面具有重要作用。而水能资源是最具规模开发效益、技术最成熟的可再生能源。因此开发建设水电站,将水能资源优势转化为经济优势,在国家有关部门的监管下,利用丰富的水能资源,合理开发水电符合我国国情。但是,我国水能资源蕴藏丰富的地区,往往也是自然环境良好、生态功能重要、生物物种丰富和地质条件脆弱的地区。根据《中华人民共和国环境保护法》《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》的相关规定,环境保护是我国的基本国策,并且环境保护应当坚持保护优先、预防为主的原则。预防原则要求在环境资源利用行为实施之前和实施之中,采取政治、法律、经济和行政等手段,防止环境利用行为导致环境污染或者生态破坏现象发生。它包括两层含义:一是运用已有的知识和经验,对开发和利用环境行为带来的可能的环境危害采取措施以避免危害的发生;二是在科学技术水平不确定的条件下,基于现实的科学知识评价风险,即对开发和利用环境的行为可能带来的尚未明确或者无法具体确定的环境危害进行事前预测、分析和评价,以促使开发决策避免可能造成的环境危害及其风险出现。因此,环境保护与经济发展的关系并不是完全对立的,而是相辅相成的,正确处理好保护与发展的关系,将生态优先的原则贯穿到水电规划开发的全过程,二者可以相互促进,达到经济和环境的协调发展。利用环境资源的行为如果造成环境污染、生态资源破坏,往往具有不可逆性,被污染的环境、被破坏的生态资源很多时候难以恢复,单纯事后的经济补偿不足以弥补对生态环境造成的损失,故对环境污染、生态破坏行为应注重防范于未然,才能真正实现环境保护的目的。

十、指导性案例204号:重庆市人民检察院第五分院诉重庆瑜煌电力设备制造有限公司等环境污染民事公益诉讼案

入库编号:2022-18-2-466-001

裁判要点:

1.受损生态环境无法修复或无修复必要,侵权人在已经履行生态环境保护法律法规规定的强制性义务基础上,通过资源节约集约循环利用等方式实施环保技术改造,经评估能够实现节能减排、减污降碳、降低风险效果的,人民法院可以根据侵权人的申请,结合环保技术改造的时间节点、生态环境保护守法情况等因素,将由此产生的环保技术改造费用适当抵扣其应承担的生态环境损害赔偿金。

2.为达到环境影响评价要求、排污许可证设定的污染物排放标准或者履行其他生态环境保护法律法规规定的强制性义务而实施环保技术改造发生的费用,侵权人申请抵扣其应承担的生态环境损害赔偿金的,人民法院不予支持。

案号索引:

(一审)重庆市第五中级人民法院(2019)渝05民初256号

(二审)重庆市高级人民法院(2020)渝民终387号

裁判理由中的经典论述:

环境公益诉讼作为环境保护法确立的重要诉讼制度,其诉讼目的不仅仅是追究环境侵权责任,更重要的是督促引导环境侵权人实施环境修复,鼓励企业走生态优先、绿色发展的道路,实现环境保护同经济建设和社会发展相协调。瑜煌公司和顺泰公司在案涉污染事件发生后实施技术改造,并请求以技术改造费用抵扣生态环境损害赔偿金。对技术改造费用能否用以抵扣应承担的生态环境损害赔偿金的问题,应秉持前述环境司法理念,对企业实施的环保技术改造的项目和目的加以区分,分类对待。如果企业实施的环保技术改造的项目和目的仅满足其环境影响评价要求、达到排污许可证设定的污染物排放标准或者履行其他法定的强制性义务,那么对该部分技术改造费用应不予抵扣;如果企业在已完全履行法律对企业设定的强制性环境保护义务基础之上,通过使用清洁能源、采用更优技术、工艺或设备等方式,实现资源利用率更高、污染物排放量减少、废弃物综合利用率提升等效果,则该部分技术改造费用就应考虑予以适当抵扣。

十一、贵州省遵义市人民检察院诉某公司生态破坏民事公益诉讼案

入库编号:2023-11-2-466-014

案例聚焦:非法占用林地造成生态环境期间服务功能损失的认定

裁判要旨:

1.侵权人采取补种树木方式承担生态修复责任的,应当从“种植”与“管护”两个阶段综合评价相关义务是否履行到位。“种植”阶段应当按照生态修复方案科学栽培,确保树种、密度、质量、面积、数量等全部达标;“管护”阶段应当加强抚育培植、病害防治、伐残除枯、密度调整,视案情可采取设置警示牌、延长管护期等执行监督措施,切实提高林木成活率与保存率,确保林地生态服务功能逐步恢复。

2.侵权人通过替代性修复方式全面履行生态环境修复义务后,主张不承担生态环境功能永久性损害造成的损失的,人民法院依法予以支持;侵权人据此主张不承担生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失赔偿责任的,人民法院不予支持。

案号索引:

(一审)贵州省遵义市中级人民法院(2022)黔03民初291号

裁判理由中的经典论述:

某公司作为招商引资企业,通过投资兴业,促进地方经济发展,改善人居环境,提高资源利用价值,同时积极参与当地公益事业,体现企业担当,予以肯定。但是,企业所应承担的社会责任不仅体现在经济发展方面,还体现为严守生态红线,自觉保护生态环境。某公司开发的是森林康养项目,森林正是项目的核心价值所在,违法占地为森林蒙尘、为企业蒙羞。看似公司是为社区居民出行、排污、休闲、停车等公共事项而占地,但同样是为项目开发、市场营销配套赋值,既说明公司在规划设计实施方面存在不足,更反映出公司守法意识和底线意识有待加强。正如公益诉讼起诉人所言,生态环境没有替代品,用之不觉、失之难存;保护生态环境与企业发展并非矛盾对立的关系,而是辩证统一的关系。期望某公司正视问题,积极履行修复义务和赔偿责任,确保案涉林地生态修复取得实效;以本案为契机,牢固树立“两山”理念,坚持生态优先、绿色发展,通过生态环境“含绿量”提升企业发展“含金量”,促进企业绿色转型、行稳致远。

环境保护侵权责任纠纷

十二、山东某生态农业科技发展有限公司诉某集团有限公司等环境污染责任纠纷案

入库编号:2023-11-2-377-010

案例聚焦:环境污染责任纠纷案中举证责任的分配

裁判要旨:

1.保护环境是我国的基本国策,一切单位和个人都有保护环境的义务。民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境。在生产经营中要坚持绿色发展、“绿水青山就是金山银山”生态文明保护理念。

2.环境污染责任是一种特殊侵权责任,为了减轻受害人的举证负担,让受害人更容易获得救济,应由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。加害人未就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系进行举证,应承担举证不能的法律后果,即承担环境污染损害赔偿责任。

案号索引:

(一审)山东省曲阜市人民法院(2020)鲁0881民初3398号

(二审)山东省济宁市中级人民法院(2021)鲁08民终6881号

环境保护刑事案件

十三、某公司、沈某某等污染环境案

入库编号:2023-11-1-340-008

案例聚焦:明知他人无危险废物经营许可证而委托其处置危险废物的行为定性

裁判要旨:

1.行为人无危险废物经营资质,违法从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动,严重污染环境的,按照污染环境罪定罪处罚;同时构成非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2.行为人明知他人无危险废物经营许可证,向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物,严重污染环境的,以共同犯罪论处。案发后,行为人能积极进行整改,降低污染排放,带动上下游产业链减少危险废物量、碳排放量的,人民法院可以综合全案情况,将整改成效作为酌情从轻量刑情节予以考量。

案号索引:

(一审)浙江省绍兴市上虞区人民法院(2021)浙0604刑初475号

裁判理由中的经典论述:

关于某公司合规整改及评审评估的量刑问题。案发后,被告单位某公司通过停产整顿、修订环评报告、由第三方环评机构重新制作危废核查、修正和更新相关数据、提升改造环保设备、整改落实危废产生、管理与处理流程、制订企业合规制度、引入专业团队协助合规建设等方式积极进行合规整改,并通过改进涂料包装,对涂料包装铁桶进行循环回收利用,实现了节能减排和低碳绿色发展。在本案审理阶段,本院组织专家评审组,就被告单位某公司合规整改情况进行评审。经评审,专家评审组认为某公司合规整改措施基本符合国家固废(危废)现行管理的有关规范和要求,取得了较好的成效,总体达到了合规整改的目的和效果。被告单位某公司积极进行合规整改,取得较好成效并已通过评审,已缴纳生态环境损害赔偿款,退缴违法所得,预缴罚金,结合本院就本案开展的判前社会效果评估总体意见,可对被告单位、各被告人均酌情从轻处罚。

十四、王某等污染环境案

入库编号:2023-11-1-340-011

案例聚焦:宽严相济刑事政策在污染环境犯罪中的运用

裁判要旨:

行为人在案发后立即停止生产,积极办理环评手续、编制污染治理方案,升级改造废气、废水治理工程,有效解决排污问题,主动担当企业社会责任,实现企业生产方式绿色转型,可对其酌情从轻处罚。

案号索引:

(一审)重庆市渝北区人民法院(2017)渝0112刑初573号

十五、陈某、杨某非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案

入库编号:2023-11-1-343-008

案例聚焦:破坏生态犯罪案件中缓刑的适用

裁判要旨:

人民法院审理非法捕捞水产品犯罪案件,对被告人具有认罪认罚、主动缴纳生态修复资金等悔罪表现情节的,可以依据刑法第七十二条的规定适用缓刑。同时,可以根据犯罪情况,禁止宣告缓刑的犯罪分子在缓刑考验期限内进入从事非法捕捞的保护区。

案号索引:

(一审)江西省武宁县人民法院(2020)赣0322刑初380号

裁判理由中的经典论述:

对此类严重破坏生态违法犯罪行为,在追究刑事责任的同时,公益诉讼起诉人根据法律规定提出了附带民事公益诉讼。良好生态环境是最普惠的民生福祉,保护生物多样性,促进生态平衡,有利于实现绿色发展,本案应予适用《民法典》相关规定确定附带民事公益诉讼被告应承担的民事环境侵权责任。

十六、指导性案例215号:昆明闽某纸业有限责任公司等污染环境刑事附带民事公益诉讼案

入库编号:2023-18-1-340-001

裁判要点:

公司股东滥用公司法人独立地位、股东有限责任,导致公司不能履行其应当承担的生态环境损害修复、赔偿义务,国家规定的机关或者法律规定的组织请求股东对此依照《中华人民共和国公司法》第二十条的规定承担连带责任的,人民法院依法应当予以支持。

案号索引:

(一审)云南省昆明市西山区人民法院于2022年6月30日以(2021)云0112刑初752号

裁判理由中的经典论述:

法院生效裁判认为:企业在生产经营过程中,应当承担合理利用资源、采取措施防治污染、履行保护环境的社会责任。被告单位闽某公司无视企业环境保护社会责任,违反国家法律规定,在无排污许可的前提下,未对生产废水进行有效处理并通过暗管直接排放,严重污染环境,符合《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定,构成污染环境罪。被告人黄某海、李某城作为被告单位闽某公司直接负责的主管人员和直接责任人员,在单位犯罪中作用相当,亦应以污染环境罪追究其刑事责任。

十七、指导性案例212号:刘某桂非法采矿刑事附带民事公益诉讼案

入库编号:2023-18-1-349-001

裁判要点:

1.跨行政区划的非法采砂刑事案件,可以由非法开采行为实施地、矿产品运输始发地、途经地、目的地等与犯罪行为相关的人民法院管辖。

2.对于采售一体的非法采砂共同犯罪,应当按照有利于查明犯罪事实、便于生态环境修复的原则,确定管辖法院。该共同犯罪中一人犯罪或一环节犯罪属于管辖法院审理的,则该采售一体非法采砂刑事案件均可由该法院审理。

3.非法采砂造成流域生态环境损害,检察机关在刑事案件中提起附带民事公益诉讼,请求被告人承担生态环境修复责任、赔偿损失和有关费用的,人民法院依法予以支持。

案号索引:

(一审)江西省瑞昌市人民法院(2022)赣0481刑初304号

裁判理由中的经典论述:

绿水青山就是金山银山,长江流域经济社会发展,应当坚持生态优先、绿色发展,共抓大保护、不搞大开发的原则。附带民事公益诉讼被告刘某桂应与另案被告人刘某、熊某、何某东、杨某等人共同承担非法采矿造成的生态功能损失、生态修复费用,并负连带赔偿责任。附带民事公益诉讼起诉人要求上述被告赔偿相关长江生态服务功能损失、生态修复费用的诉请,符合法律规定,予以支持。关于附带民事公益诉讼起诉人要求上述被告在九江市级新闻媒体上向社会公开赔礼道歉的诉请,符合法律规定,予以支持。

破产重整中的企业绿色低碳转型

十八、指导性案例214号:上海某某港实业有限公司破产清算转破产重整案

入库编号:2023-18-2-421-001

裁判要点:

1.人民法院审理涉流域港口码头经营企业破产重整案件,应当将环境污染治理作为实现重整价值的重要考量因素,及时消除影响码头经营许可资质存续的环境污染状态。

2.港口码头经营企业对相关基础设施建设、维护缺失造成环境污染,不及时治理将影响其破产重整价值的,应当由管理人依法进行治理。管理人请求将相关环境治理费用作为共益债务由债务人财产随时清偿的,人民法院依法应予支持。

案号索引:

(一审)上海市第三中级人民法院(2019)沪03破320号之六

裁判理由中的经典论述:

破产管理人的申请,符合法律规定,并有利于实现企业可持续发展和生态环境保护的双重效果,应予准许。人民法院应充分发挥破产审判职能,将绿色发展理念融入重整司法全过程,从环境问题的修复治理、费用安排、重整计划的制定及执行等方面探索建立灵活高效的工作机制,使重整成为助推困境企业绿色低碳转型的有效路径。