打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

近年来,“校园贷”、“套路贷”、“714高炮”等社会热点案件屡见不鲜,这些案件的背后都能看到民间借贷的影子。然而,如今许多的放贷行为已不再是单纯是民间借贷了,为此,不少放贷行为引起了重大的社会影响,甚至会引发刑事案件。随着“扫黑除恶专项斗争”向纵深发展,非法放贷行为的社会危害性越来越受到重视。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2019年10月21日发布并实施《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)。《意见》的实施是对近年来社会热点事件的回应。

《意见》第一条规定:违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

偶尔将自己的闲置资金出借,收取利息,是否构成犯罪?

将自有资金出借给他人并收取利息的行为常见于我们的日常生活中,我国允许自然人及法人之间的民间借贷行为,行为人仅是偶尔向他人发放贷款,即使年利率超过36%,也不构成犯罪,只是超过部分不受法律保护。但以营利为目的,经常性实施放贷的行为,并使行为具备一定程度上金融机构的性质(以营利为目的,持续性从事资金的运用和投放),这就与单纯的民间借贷存在本质上的区别,属于经营行为范畴。对于如何判断“经常性”,《意见》也给出了明确且具体的标准,即2年内以借款或其他名义出借资金10次以上,同时,续贷行为按照一次贷款次数计算,“借新还旧”则按照两次计算。

向亲友、内部员工发放贷款是否属于非法放贷?

向特定对象如亲友、单位内部人员等借款,不构成非法经营罪。但以下情形除外:即通过亲友向不特定的人发放贷款;将社会人员吸收为单位内部人员,并向其发放贷款的;向社会公开宣传,同时向不特定多人和亲友、单位内部人员等特定对象发放贷款的,也认定为非法放贷。

实际年利率应如何计算?

《意见》规定中,认定非法放贷的前提条件之一便是实际年利率超过36%。实践中,非法放贷行为中常出现砍头息、手续费、咨询费等各种费用,这些费用均约定由借款人承担。关于这部分费用,是否应当计入实际年利率?《意见》第五条第一款明确规定“非法放贷行为人以介绍费、咨询费、管理费、逾期利息、违约金等名义和以从本金中预先扣除等方式收取利息的,相关数额在计算实际年利率时均应计入。”

贷款中介机构是否可能构成“非法放贷”?

实践中,金融市场的复杂性催生了大批放贷机构。助贷机构、P2P平台、担保公司,虽然没有以自身名义直接发放贷款,但间接参与甚至主导了放贷过程。笔者认为,中介机构即使不向他人实施放贷行为,但如果明知出借人的行为已经已经存在《意见》中规定的情形后仍为其非法放贷行为提供帮助的,则可能存在被认定为共犯的风险。

《意见》实行前的非法放贷行为是否会被追溯?

虽然《意见》中作出了明确规定,“本意见自2019年10月21日起施行。对于本意见施行前发生的非法放贷行为,依照最高人民法院《关于准确理解和适用刑法中‘国家规定’的有关问题的通知》(法发〔2011〕155号)的规定办理”,但是对此问题究竟应当如何解读,还是产生了较大争议。

根据《最高人民法院关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》(法[2011]155号)的规定:各级人民法院审理非法经营犯罪案件,要依法严格把握刑法第二百二十五条第(四)的适用范围。对被告人的行为是否属于刑法第二百二十五条第(四)规定的“其它严重扰乱市场秩序的非法经营行为”,有关司法解释未作明确规定的,应当作为法律适用问题,逐级向最高人民法院请示。因此,个案经请示最高人民法院,根据“意见”的规定,依然是可以以非法经营罪论处的。但未经逐级向最高人民法院请示的,笔者认为,应当遵循“意见”不能溯及既往的原则。

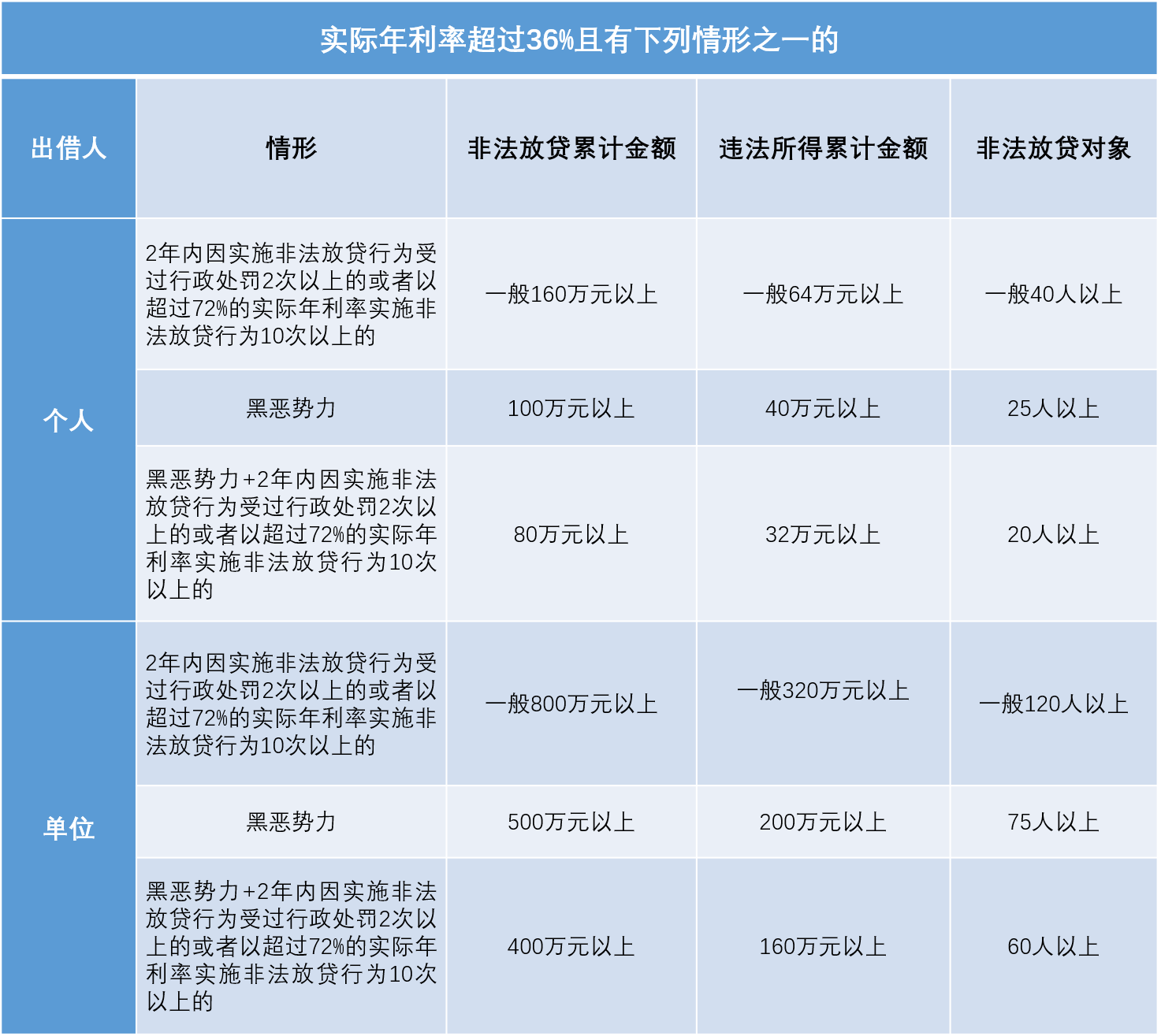

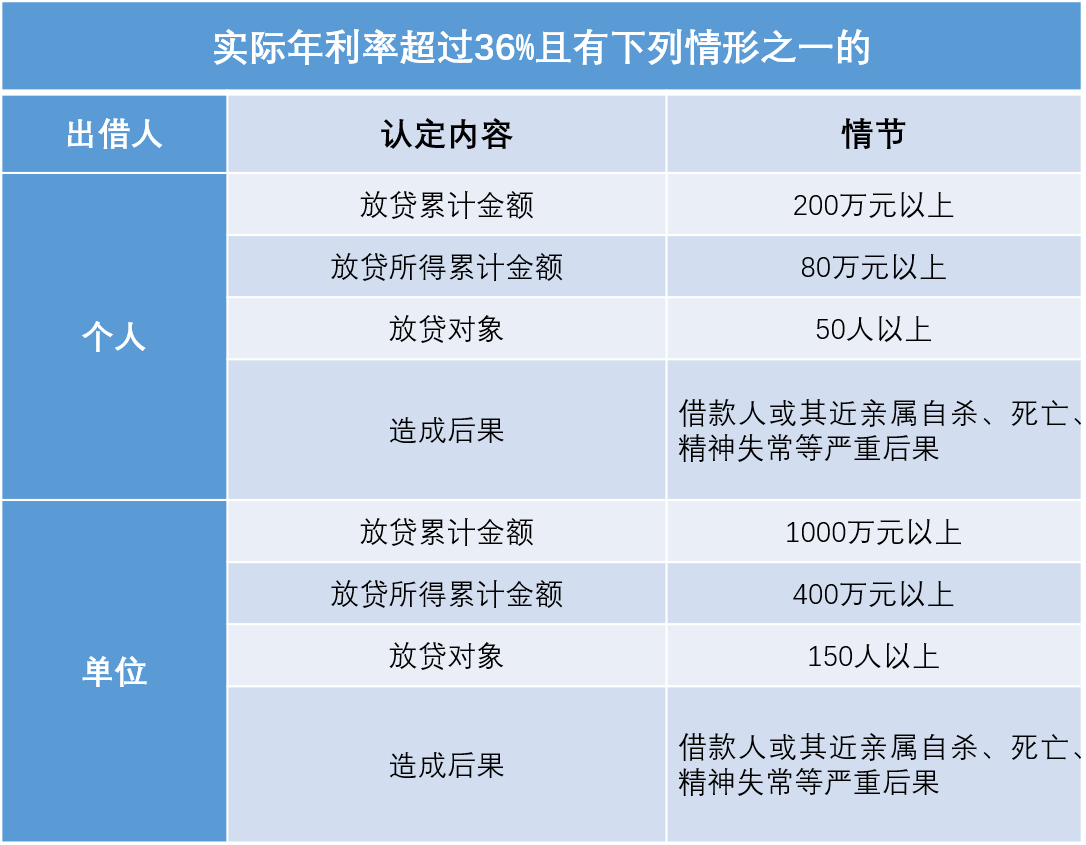

《意见》明确了非法放贷的认定标准和情形,综合《意见》中的认定标准及情形,笔者将《意见》中部分内容汇集编制成表格一及表格二,方便查阅对照。

表一:常见情形

表二:特殊情形