打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

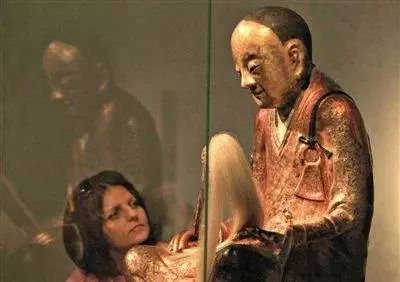

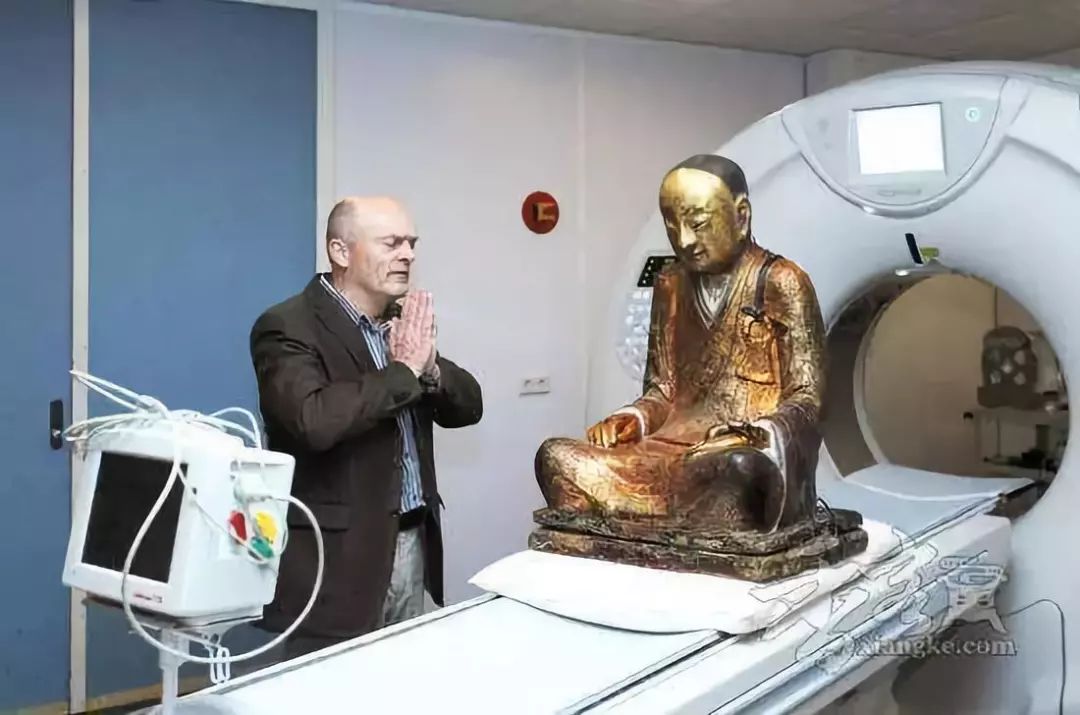

近日,一尊在匈牙利展出的肉身坐佛疑为1995年中国福建被盗的“章公六全祖师”肉身像事件引发人们热议。坐佛荷兰持有者的发言人于3月23日下午向新华社海牙分社发来声明称,鉴于当前媒体报道看似转向消极,收藏者决定收回出借的佛像,不再将其用于博物馆巡展。但声明没有提及佛像所有权争议,只是称有关佛像的科学研究还在继续。

声明未提及收藏者的国籍与姓名,仅称之为肉身坐佛的“所有者”,是一名中国早期艺术品的狂热收藏者,从事中国艺术品收藏近30年。声明称,佛像“所有者”于1996年获得这尊佛像;然而,这份声明并未提及交易的具体月份和日期,也未附加任何相关证明文件。

中国国家文物局得知荷兰德伦特博物馆保管的一尊“肉身坐佛”疑似我国福建省大田县被盗文物后,高度重视,立即指导福建省文物部门开展了调查取证工作。根据当地遗存的照片、族谱、衣冠、坐轿等物品以及相关证人证言,现已基本确定该“肉身坐佛”就是大田县阳春村1995年被盗的宋代章公祖师像。目前,国家文物局正在梳理完善相关证据材料,并积极与有关部门协商开展追索工作。

这起关于“肉身佛像”跨国所有权争议的事件,可以分解为以下三个法律问题:

一、作为佛像当前持有者的荷兰收藏家是否当然地享有对佛像的所有权?

二、中国刑法是否对于由1995年佛像失窃及其引发的后续走私文物犯罪的外籍嫌疑人具有管辖权?

三、中国警方是否可以对犯罪行为地在中国,而犯罪结果地在外国的刑事案件展开域外调查?

上述三个问题综合了国内法与国际法,实体法与程序法,分别涉及民法理论中的取得实效制度,刑法理论中的保护管辖制度和国际法理论中的国际刑事司法协助条约适用制度。现在逐一分析如下:

一、作为佛像当前持有者的荷兰收藏家是否当然地享有对佛像的所有权?

这个问题涉及民法理论中的取得时效制度。

取得时效,又称为占有实效,是指自主的、和平的、公然的占有他人的动产、不动产或其他财产权的事实状态经过一定的期限以后,将取得该动产的所有权或其他财产权。例如,基于某种原因,甲将乙的某项财产当作自己的财产进行占有、使用,而乙对此不闻不问,这种状况持续到一定期间,甲就依法取得了对该项财产的所有权。

时效制度滥觞于罗马法,包括消灭时效与取得时效两类。两者构成了完整的民法时效制度,该制度对于稳定社会经济秩序,促进交易安全起着非常重要的作用。取得时效始于罗马法的《十二铜表法》,谓之usucapio。该法规定了动产和不动产的取得时效分别为1年和2年。到优帝时代,建立了统一的取得时效制度。该制度主要是为了弥补罗马法中财产转让形式过于繁琐造成的缺陷,包括在物的转让方式和转让人权利的缺陷。但适用范围狭窄,并不是通常获得所有权的“有效形式”。此后,罗马法对其不断完善,近代大陆法系无一例外地在民法中规定了该制度。现代各国都对取得时效制度进行了改造,原先取得时效规定有正当原因,即确证占有时未侵害他人而且是以使所有权取得合法化的关系。然而对前者已经不再要求为无权利人,当事人之间也无须存在一定之法律关系,法律对于占有人取得方式在所不问,只要具备足以相信自己为所有人之事实,且持续的事实状态届至便可成立。

依据本事件所在国荷兰的《民法典》中的“占有时效”条款,持续、公开、非暴力、未被争议地占有他人财物满20年,可取得该物所有权。也就是说,原有者如在物品被盗之日起20年内未提出归还要求,则新持有者即便当年是恶意占有,也可获得该物所有权。从1996年荷兰收藏家获得佛像开始计算,今年正好是第19年,未满荷兰民法典所规定的20年期限;同时中方也已经向荷方表明所有权争议的存在,从而导致取得时效的中断,荷兰收藏家对佛像的所有权处于效力待定状态。

二、中国刑法是否对于由1995年佛像失窃及其引发的后续走私文物犯罪的外籍嫌疑人具有管辖权?

这个问题涉及刑法理论中的保护管辖制度。

中国刑法第8条规定:“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”

根据这条规定,外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪,我国刑法有权管辖,但是这种管辖权有两条限制:一是这种犯罪按照我国刑法规定的最低刑必须是3年以上有期徒刑;二是按照犯罪地的法律也应受刑罚处罚。

根据中国刑法第151条规定,走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的,处五年以上有期徒刑,并处罚金;情节较轻的,处五年以下有期徒刑,并处罚金。犯第一款、第二款罪,情节特别严重的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

同时根据常理判断,走私文物这种人神共愤的行为在荷兰法律上也应该被认为是犯罪(未曾考证荷兰刑法,只是作者猜测,在荷兰这种卖淫和吸毒都合法的国家,走私文物算不算犯罪还真不好说)。荷兰收藏家不论是通过什么途径取得该佛像,至少都存在走私中国文物的嫌疑,根据我国刑法第8条关于保护管辖的规定,应受中国刑法的管辖。

当然,要实际行使这方面的管辖权存在着一定的困难,因为犯罪人是外国人,犯罪地点又是在国外,如果该犯罪人不能引渡过来,或者没有在我国领域内被抓获,我们就无法对其进行刑事追究。

三、中国警方是否可以对犯罪行为地在中国,而犯罪结果地在外国的刑事案件展开域外调查?

这是个程序法和国际法的问题,涉及国际刑事司法协助条约的适用。

按照国际法准则,每一个国家不论大小,都拥有主权,一个国家的司法机关不能进入他国逮捕犯罪嫌疑人或者进行搜查、扣押等刑事诉讼行为,为了不使潜逃国外的犯罪嫌疑人逃避法律的制裁,国家间开展刑事司法协助就有了必要。因此,刑事司法协助是有效打击有涉外因素犯罪的重要手段。刑事司法协助活动的依据是双方共同参加的国际公约、双方签订的司法协助条约或者根据互惠原则,开展刑事司法协助,需要两个主权国家的司法机关在互相尊重他国司法主权的前提下进行。

国家间开展刑事司法协助的法律依据,大体上有四种:

第一,国家间共同参加的国际公约,如1959年欧洲一些国家签订的《欧洲刑事司法协助公约》;

第二,国家间签订的刑事司法协助条约,如1987年我国与波兰人民共和国签订的《关于民事和刑事司法协助的协定》;

第三,国家间临时达成的关于刑事司法协助的互惠协议,如1990年2月我国向日本国提出引渡劫机到日本的犯罪分子张振海,因两个国家问没有刑事司法协助协定,我国在提出引渡的同时,承诺在今后类似案件中,将向日方提供类似的协助,这就是一次两个国家达成的关于刑事司法协助的互惠协议;

第四,国内的法律规定。如《中华人民共和国刑事诉讼法》第17条规定:“根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约,或者按照互惠原则,我国司法机关和外国司法机关可以相互请求刑事司法协助。”

在我国,司法机关对外提供刑事司法协助或者请求外国司法机关提供刑事司法协助,除了遵守上述中华人民共和国缔结或者参加的国际条约及刑事诉讼法第17条的规定外,还需要遵守有关的司法解释、行政法规。最高人民法院于1998年9月2日公布的《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第18部分“涉外刑事案件审理程序”、最高人民检察院于1998年12月16日公布的《人民检察院刑事诉讼规则》第11章“刑事司法协助”、公安部于1998年5月14日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》第13章“刑事司法协助和警务合作”都是有关司法机关进行刑事司法协助时应当遵守的规定。

根据上述国内法规定,我国在刑事案件域外侦查上的主管部门为公安部,正确的程序应当是公安部根据中国与荷兰之间签订的刑事司法协助条约,向荷兰国家级警察部门提出对于肉身佛像所涉走私犯罪的司法协助申请,再由荷兰国内警方调查后将有关证据及赃物通过条约移送我国公安部。