打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分,营造公平竞争环境、保护企业家人身和财产安全是时代发展的需要。刑法是维护法治的最后一道防线。加强民营企业产权刑事保护力度,乃至不区分所有制与国有经济同等保护是刑法发挥社会治理作用,准确把握时代脉搏的重要举措。为此,《刑法修正案(十一)》以“加强企业产权刑事保护”为主题系统修改了刑法的有关规定,本文将相关条款的修正作全面的解读。

一、严格惩治民营企业内部人员犯罪行为

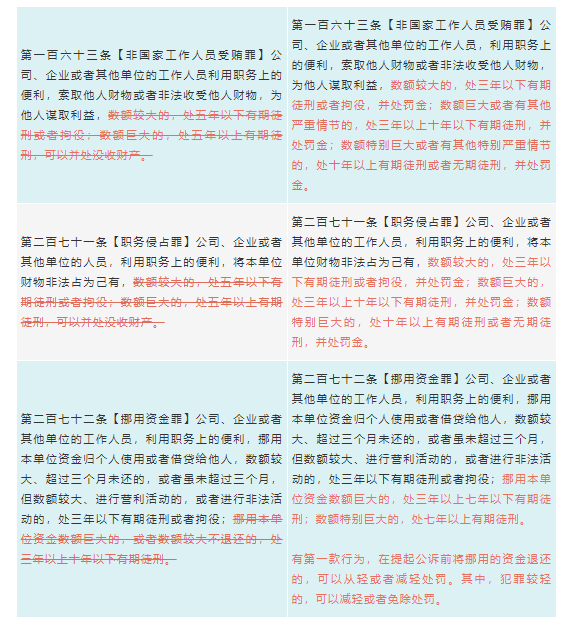

为营造公平规范的商事环境,促进正常的商业交易,必须规范企业内部经营行为,严格惩治民营企业内部发生的侵害民营企业财产的犯罪。《刑法修正案(十一)》进一步提高调整了职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪的刑罚配置,加大惩处企业内部人员犯罪行为,加强对民营企业财产的保护,强化企业内部人员遵纪守法的意识。

本次修改主要体现在两方面:一是将非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪从之前的两个量刑档次调整为三个量刑档次,增加了“数额特别巨大”的情形;二是最高刑更为严厉,非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪的最高刑从有期徒刑十五年调整为无期徒刑,挪用资金罪的最高刑从有期徒刑七年调整为有期徒刑十五年。调整后的职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪的刑罚配置已接近了对应的国有工作人员职务犯罪条款的刑罚配置。

修正前后法条对比链接:

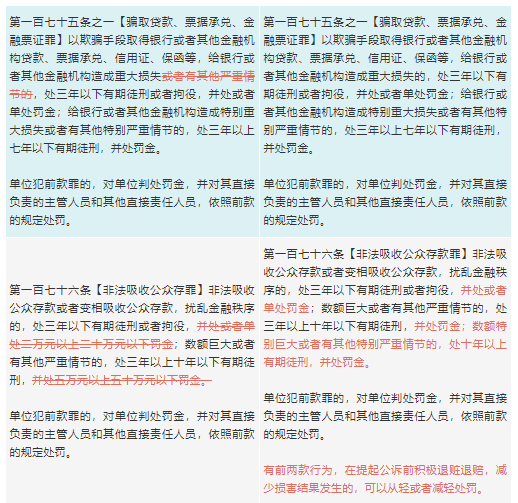

二、规范企业融资行为,整治金融乱象

民营企业一个常见的问题是“融资难”、“融资难”,民营企业在日常融资过程中往往会有一些违规行为。本次刑法修正对于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,删除了“其他严重情节”入罪规定,提升了该罪入罪门槛,对并没有诈骗目的,最后未给银行造成重大损失的,一般不作为犯罪处理,解决了实践中本罪入罪标准模糊的问题,更明确了本罪的构成要件标准。

对于近年来频发的非法集资类案件,囿于法律规定的限制,实践中难以做到精细化和等比例量刑。本次《刑法修正案(十一)》对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的刑罚配置予以调整,取消了罚金刑的数额限制,增设了刑罚档次,以期体现罪责刑相当的刑法原则。其中,值得注意的是,非法吸收公众存款罪中明确将“积极退赃退赔”作为可以从轻或减轻处罚的量刑情节,且此情节影响刑期的时间节点在“提起公诉前”,给予了民营企业更多悔改的机会。

此外,针对洗钱犯罪,《刑法修正案(十一)》将洗钱犯罪的构成要件要素进行了调整,补充了洗钱的行为模式,删除了“明知”“协助”构成要件,为刑事司法将“自洗钱”纳入本罪刑事责任范围提供了较大的解释空间。同时,本罪在刑罚设置上取消了罚金刑的金额限制。此次修改从侧面反映出国家监管对企业的反洗钱合规提出更高要求。

修正前后法条对比链接:

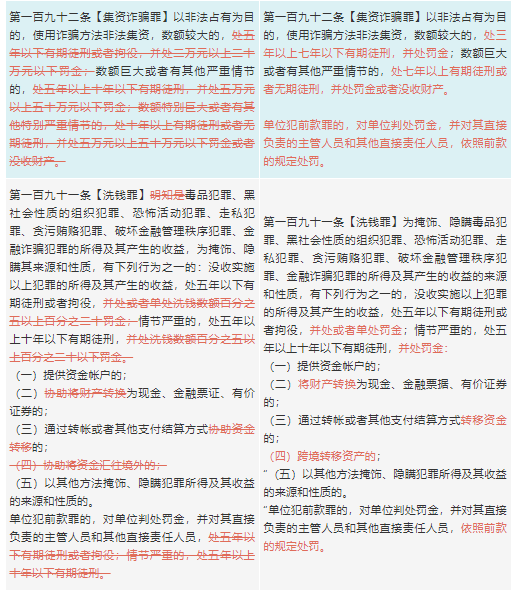

三、修改知识产权犯罪,加大企业产权保护

本次《刑法修正案(十一)》针对知识产权犯罪全面修改,是1997年全面修订刑法以后,第一次对有关知识产权犯罪规定作出修改完善。除了假冒专利罪之外,针对商标类、著作权类、商业秘密类知识产权犯罪均作出多处修改完善,还补充了一条“商业间谍罪”,修改较多、变化较大。

知识产权刑事司法保护是保护企业知识产权最有力的方式。此次修正适当地提高了知识产权犯罪的刑罚,进一步加大惩治力度,除未修正的假冒专利罪之外,均删除了管制和拘役,使有期徒刑成为唯一主刑刑种。根据实践需要,刑法与修改后的著作权法、商标法等衔接,增加侵犯服务商标犯罪规定,完善侵犯著作权罪中作品种类、侵权情形、有关表演者权等邻接权的规定。

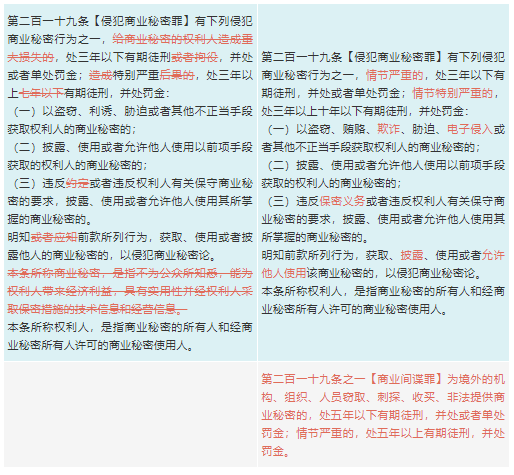

近年来,商业秘密更是民营企业经营中的核心产权。《刑法修正案(十一)》修改了商业秘密的认定要件、增加了“欺诈”、“电子入侵”两种不正当获取商业秘密的行为。值得注意的是,修正案还删除了商业秘密的概念,给予“商业秘密”更大的解释空间,更广泛地保护企业商业秘密。此外新增“商业间谍罪”,为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密的,依法定罪处罚,进一步体现了刑事立法对知识产权保护的力度,严防境外获取商业秘密,加强对国内民营企业的保护。

修正前后法条对比链接:

四、结语

本次刑法修正案一方面体现了加强监管、严厉打击犯罪的刑事政策,另一方面注重对民营企业的保护,致力于营造更自由繁荣的市场环境。针对涉民营企业案件,首先需要准确把握罪与非罪的界限,明确民事经济纠纷与刑事经济犯罪的界限,正确处理刑民交叉案件;其次应准确把握自然人或分支机构犯罪与单位犯罪的界限,单位与自然人均是刑事责任的主体,明确刑事责任的认定与承担;最后恰当限缩不适时罪名的适用范围,准确区分民间融资与非法集资的界限,在严厉打击违法犯罪行为,规范社会经济秩序的同时,更需要给予充分的自由市场空间,促进民营经济的快速发展。

司法机关在处理涉民营企业犯罪案件时,应遵从刑法的补充性和宽容性理念。当违法和犯罪界限不明时,尽可能以“出罪”的思路对待相关案件,不轻易动用刑罚;对于构成犯罪的民营企业,应当充分考察其自身因素和社会环境因素在犯罪形成中的作用,避免过度运用刑事制裁手段。准确把握宽严相济的刑事政策,该严则严,当宽则宽,严中有宽,宽中有严,宽严有度,宽严审时。根据具体的经济社会变化和社会治安形势,适时调整涉民营企业刑事案件处理中从宽和从严的内容,以维护社会的公平与正义。