打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

对外开放是中国的基本国策,外商投资在推进中国经济发展中发挥了独特而重要的作用。与此同时,《外商投资法》和《国家安全法》均以法律形式确认,国家对可能影响国家安全的外商投资进行安全审查。近年来,中国在促进自由贸易与自由投资的同时,逐步为保护国家经济安全建立“保护墙”。作为修筑“保护墙”重要的一步,国家发展和改革委员会和商务部于2020年12月19日联合发布了《外商投资安全审查办法》(“《办法》”)(将于2021年1月18日生效)。

一、 外商投资安全审查的前世今生

2011年2月3日,国务院办公厅发布《关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》(国办发〔2011〕6号)(“《外资并购安全审查通知》”)

《外资并购安全审查通知》建立了外国投资者并购境内企业安全审查制度(“外资并购安全审查”)。紧随其后,商务部于同年8月出台《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》(商务部公告2011年第53号)等一系列配套规定,对外资并购安全审查程序进行细化。整体而言,外资并购安全审查仅适用于外国投资者并购境内企业的情形,不涉及新设投资,因此在审查范围上具有一定的局限性。

2015年4月8日,国务院办公厅发布《关于印发<自由贸易试验区外商投资国家安全审查试行办法>的通知》(国办发〔2015〕24号)(“《自贸区外商安全审查办法》”)

为配合国务院办公厅在自贸区试点实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,国务院配套颁布与之相适应的《自贸区外商安全审查办法》,规定了与自贸区负面清单相配套的安全审查措施。该办法适用于在自贸区内的外商投资,既包括并购投资,也包括新设投资以及协议控制等投资方式。虽然试点的范围限于自贸区内,但是《自贸区外商安全审查办法》为此次颁布的《办法》提供了蓝本。

2015年7月1日,《国家安全法》公布生效

《外资并购安全审查通知》建立了外国投资者并购境内企业安全审查制度(“外资并购安全审查”)。紧随其后,商务部于同年8月出台《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》(商务部公告2011年第53号)等一系列配套规定,对外资并购安全审查程序进行细化。整体而言,外资并购安全审查仅适用于外国投资者并购境内企业的情形,不涉及新设投资,因此在审查范围上具有一定的局限性。

2020年1月1日,《外商投资法》生效实施

《外商投资法》及其实施条例搭建了中国对于外商投资管理机制的总框架,并对外资安全审查制度进行概括性规定。

2020年12月29日,《外商投资安全审查办法》发布

《办法》主要基于外商投资管理近十年的工作实践,特别是自由贸易试验区外商投资安全审查有益做法,对审查机构、审查范围等进行适当调整,对《外商投资法》中所提及安全审查制度及其具体操作进行细化。

二、对于《办法》的解读

1. 外商投资的定义

《办法》项下的外商投资是指外国投资者直接或者间接在中国境内进行的投资活动,包括:

(1) 外国投资者单独或者与其他投资者共同在境内投资新建项目或者设立企业;

(2) 外国投资者通过并购方式取得境内企业的股权或者资产;

(3) 外国投资者通过其他方式在境内投资。

《办法》对于“外商投资”的定义与《外商投资法》中相关定义的表述略有差别,但是《办法》第三条兜底条款可以有效弥补定义表述上的差异,并且体现了有关部门扩大可管辖外商投资范围的趋势。

2. 明确外资安全审查机构

国家建立外商投资安全审查工作机制(“工作机制办公室”),由国家发展改革委、商务部牵头,承担外商投资安全审查的日常工作。根据国家发展改革委2019年第4号公告,外商投资安全审查申报由国家发展改革委政务服务大厅接收。

3. 扩大安全都审查范围

国家对以下两类外商投资进行安全审查:

(1) 投资军工、军工配套等关系国防安全的领域,以及在军事设施和军工设施周边地域投资;

(2) 投资关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重大装备制造、重要基础设施、重要运输服务、重要文化产品与服务、重要信息技术和互联网产品与服务、重要金融服务、关键技术以及其他重要领域,并取得所投资企业的实际控制权。

对于第一类外商投资,其不限金额、不限股比,只要涉足即纳入安审范围。对于第一类外商投资,《办法》删除了“军事设施”前的定语“重点、敏感”,即审查范围覆盖所有在军事设施和军工设施周边地域投资。

对于第二类外商投资,其落入安全审查需要符合两个条件:投资领域落入“重要领域”,并且外国投资者需要取得被投资企业的控制权。关于“重要领域”,《办法》新增“重要金融服务”、“其他重要领域”的表述,首次将金融服务纳入审核范围,并加入兜底条款。关于“控制权”,《办法》对此认定较为宽泛,股权控制、表决权控制或者导致外国投资者能够对企业的经营决策、人事、财务、技术等产生重大影响的情形均可被认定为外国投资者获得控制权。

4. 细分审查阶段

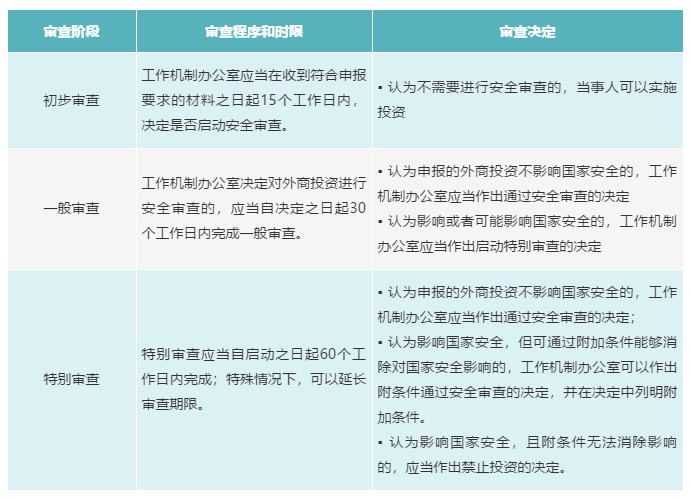

外国投资者或者境内相关当事人(“当事人”)应当在实施投资前主动向工作机制办公室申报。为避免过多增加企业负担,《办法》将安全审查分为三个逐步递进的阶段:

5. 新增不履行《办法》的违规惩戒措施

《办法》规定的惩戒措施分为以下两类:

工作机制办公室的惩戒:对于拒不申报、弄虚作假、不执行附加条件等违规行为,工作机制办公室可以要求当事人限期整改、责令限期处分股权或者资产以及采取其他必要措施,恢复到投资实施前的状态,直至消除对国家安全的影响。

联合惩戒:工作机制办公室应当将当事人的违约行为作为不良信用记录纳入国家有关信用信息系统,并按照国家有关规定实施联合惩戒。

三、外商投资安全审查机制对于上位法之意义和影响

1. 纵向影响:完善《外商投资法》项下外商投资管理机制

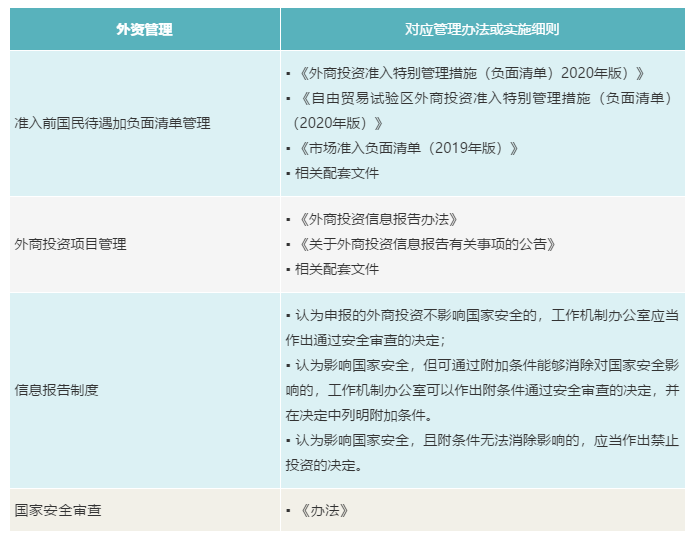

根据《外商投资法》规定,国家有关部门对于外国投资者和外商投资有以下四种管理机制:(a)准入前国民待遇加负面清单管理、(b)外商投资项目管理、(c)信息报告制度和(d)国家安全审查。前三项管理措施均对应具体的实施细则和管理办法(详见下表)。此次发布的《办法》为全面落实外商投资管理机制夯实基础。四种管理机制相辅相成,为外国投资者投资中国提供指导,并规范其投资行为。

2. 横向影响:加快建设国家安全审查和监管的制度

《国家安全法》明确国家对影响或者可能影响国家安全的外商投资、特定物项和关键技术、网络信息技术产品和服务、涉及国家安全事项的建设项目,以及其他重大事项和活动,进行国家安全审查,有效预防和化解国家安全风险。近期国家接连发布《出口管制法》、《网络安全审查办法》等法律法规,进一步加快建设对国家重点领域工作的监督和审查,防御投资者通过控制或影响重点领域而对国家安全造成的威胁,为重点领域打造安全保障“金钟罩”。

四、对于外商投资安全审查机制的展望

1. 《办法》生效后的应用

有鉴于外商投资安全审查机制作为“最后一道防线”的功能定位,以及“国家安全”概念自带的政治性,有关部门在外商投资安全审查机制设计之初在条文表达上较为概括、保留一定的灵活性,但是,随着法律体系的完善和立法技术的提升,我们希望外商投资安全审查机制能细化标准和实施细则,在法律法规最大限度内明确安全审查之界限,为外国投资者投资中国提供指导。《办法》已经搭建了外资安全审查机制的大框架,但是仍有一些事项有待《办法》正式实施之后才能明确,例如工作机制办公室与省、自治区、直辖市人民政府有关部门的联动机制在《办法》中未明确。为防止安全审查机制泛化、空化,我们期待《办法》生效之后能够在实践应用,并在实践中明确审查细节,使得外资安全审查机制成为保护国家安全的利器。

2. 《办法》与《外商投资法》及其配套规定的衔接

每一个新政策颁布都伴随着与其相关法律法规的磨合和衔接,《办法》也不例外。举例而言,《外商投资法》规定,安全审查决定为最终决定,具有终局性,但是安全审查的最终效力在《办法》中没有明确约定,外国投资者对安全审查决定有异议时如何取得救济成为一个待研究的议题。外国投资者是否可以援引中国法律法规维护自身权益?又或是外国投资者可以将争议诉诸ICSID投资仲裁庭?另外,《办法》并未废止《外资并购安全审查通知》相关规定,待《办法》实施后可能存在两个文件同时有效的情形,该等情况下外国投资者应当选择何种程序进行申报?与之类似的问题将会在《办法》正式实施后慢慢显现并有待有关部门一一解决。

3. 加快制定证券领域外商投资安全审查规定

《办法》规定,外国投资者通过证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所购买境内企业股票,影响或者可能影响国家安全的,其适用本办法的具体办法由国务院证券监督管理机构会同外商投资安全审查工作机制办公室制定。实践中,商务部已于2020年6月发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法(修订草案公开征求意见稿)》提出,战略投资涉及国家安全审查的,应按照外商投资安全审查制度的相关规定办理。可见,有关部门正在紧锣密鼓的筹备和制定重点金融领域外资审查相关工作机制。

五、结 语

实施外商投资安全审查机制之主要目的是适应外商投资行为本身发生的变化,健全对外开放安全保障体系,在积极促进和保护外商投资的同时,有效预防和化解国家安全风险,为更高水平对外开放保驾护航。国家安全与对外开放就像天平的两端,没有安全保障的对外开放不可持续,不适应新型投资模式的安全保障措施无处应用,只有在实践中不断探索两者之间的平衡,并通过立法的形式确定该平衡点,才能为国家新一轮对外开放和经济转型发展奠定坚实基础。