打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

一、大时代

1990年12月19日,上海证券交易所开业;1991年7月3日,深圳证券交易所开业。自此标志着我国证券市场开始发展。

1993年,读高中的徐翔怀揣三万元入市,随后放弃高考,一路从宁波解放南出发,跨越杭州湾踏入上海滩,逐步征服浙江、上海,乃至全国的投资者。

江湖人称“股神”。

那是一个奔腾年代。

老百姓除了“死工资”外,似乎看到了一个可以出头发财的“机会”(赌场)。

哪怕这个赌场再不公平,至少是个梦想。

股市成交规模不断扩大,从1993年的610亿美元,达到2015年夏的10万亿美元。与美国机构投资者主导股市的情况不同,在中国,2亿散户投资者的交易量构成了整个股市的约85%。美国道富银行应用研究中心(State Street Center for Applied Research)的一项调研显示,其中81%的人至少每个月会进行一次交易。

但经验较少的个人投资者容易被谣言左右,会在对市场基本面缺乏了解的情况下进行交易,因此很容易沦为更老道和更有计划的交易员的牺牲品。

“这些散户投资者在市场上被称为‘韭菜’。上海交通大学高级金融学院(Shanghai Advanced Institute of Finance)金融学教授严弘说道。“他们被割了一茬又一茬,还是不断长出来,就像野草一样。”

——摘自“《私募一哥的覆灭(一):徐翔其人》by 纽约时报 ALEX W. PALMER”

七亏二平一赢。

股市投“资”失利,固然有价值识不清,大局辨不明的原因。

但作为一个追涨杀跌,高抛低吸博差价的赌场,各路庄家频频晃点出千,诱骗玩家大小通吃,就是不讲江湖规矩了。

路见不平一声吼。

《金融投资防雷指南》中提到A股上市公司割韭菜八仙过海各有神通,内幕交易市场操纵。

而不管什么方法收割,前戏皆是埋雷——假业绩、假项目、假行动,利好的利空的、积极的消极的,凡你看到的,都有可能是想让你看到的。

我们是身经百战了,见得多了。

既然任何形式的收割都离不开埋雷,那么不幸踩雷的人们又该如何自救呢。

证券欺诈诉讼了解一下。

二、证券欺诈诉讼

(一)释义

证券欺诈行为包括虚假陈述、内幕交易、操纵市场、欺诈客户。

虚假陈述是证券欺诈者最基本和惯用的技俩,也是司法实践为数不多有经验积累的领域。目前证券欺诈赔偿案件绝大多数是基于虚假陈述而展开。

虚假陈述,是指信息披露义务人违反证券法律规定,在证券发行或者交易过程中,对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。

我们说的埋雷、出千,即指虚假陈述。

发行人或上市公司,通过虚假陈述的方式扭曲价格信号,影响投资者判断和决策,以满足背后操纵者的相关利益。

(二)司法现状

1、一些牢骚

2002年之前,法院对处理证券市场欺诈纠纷尚缺专业经验,加之对“呵护”市场的考虑,对证券欺诈民事纠纷多采取暂不受理的态度。

随着业务研究的推进,从2002年末起,最高院陆续发布《最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知》(“《受理虚假陈述案件通知》”)、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(“《审理虚假陈述案件若干规定》”)两个文件,从程序和实体上对虚假陈述赔偿案件做了系列规定和指引。

其中《审理虚假陈述案件若干规定》更是当前法院审理证券虚假陈述民事赔偿案件的主要法律依据。

证券市场不断牛熊穿越,上证指数好似云霄飞车。

耗时十年历经劫难终于从2009年的2976点涨到了2019年的2977点,涨了一点。

与此同时,司法实践有关虚假陈述纠纷的经验也涨了一点。

一点也是爱。

随着民间呼声渐盛,也为呼应立案登记制的施行,最高院在2015年《关于当前商事审判工作中的若干具体问题》的工作会议中明确虚假陈述纠纷在立案受理时不再以监管部门的行政处罚和生效的刑事判决认定为前置条件。

善莫大焉。迟到的正义非正义,天底下本没有“恶霸问了斩,苦主才能上去丢几个臭鸡蛋烂番茄”的道理。

2019年8月,最高院就《全国法院民商事审判工作会议纪要》(“九民纪要”)向社会公开征求意见,其中与证券纠纷相关的11条意见有8条涉及虚假陈述,包括集中管辖和立案、诉讼代表制度的推行和适用细节、示范判决的择出和替代争议解决机制、揭露日/更正日/重大性/信赖要件等实体技术问题的进一步规范。

从面上看,此举旨在提升虚假陈述诉讼效率。

为什么要提升诉讼效率?

因为没有效率,投资者权益保护就是一纸空谈,市场永远一家独大,大鱼吃小鱼,小鱼被吃绝了。镰刀多过韭菜,一茬不接一茬。

从里子看,诉讼规则改良实则是跟证券市场扩容一起,来给日薄西山的A股打一剂强心针。

有识之士皆知,目前证券市场的IP持续弱化,人气消散,股民如中年律师头顶之发,日益稀缺。

时代变迁,与90年代的“别无分号,独此一家”不同,当下各种投资“机会”五花八门,炒币炒鞋炒外汇,囤房囤地囤黄金,没有什么是大家不能玩的。

除竞争对手不懈挖墙外,A股一直以来单调失衡强监管的玩法也让股民心生厌倦。

只许豪强放火,不许百姓点灯;惊雷阵阵,提心吊胆。韭菜真是受够了,玩不起躲的起。

“IPO大放闸、科创板、创业板放开借壳和注册制、新三板精选层转板。”

——场子因为盛行宰客而萧条时,意图用装修扩建来吸引人气。

没戏,市值随便你喊,随便嗨。连股民都快没有了,没人玩。

不改变规则和生态,无论如何花样拉客,都是缘木求鱼。

解铃还需系铃人,对症下药方能重振信心,重拾人气。

集中管辖立案、诉讼代表制度、示范判决机制,想法是好的,工具也聊胜于无,至少是个态度,司法助力改善营商环境嘛。

但痼疾需猛药攻,过气明星想翻身,小打小闹可不够看的。

牢骚满腹,计将安出?

2、风物长宜放眼量

解决问题首要发现问题。

发现问题得先找茬,理不顺想不通的茬。

前面提到(“《审理虚假陈述案件若干规定》”)是目前司法实践中法院审理证券虚假陈述民事赔偿案件的主要法律依据,该规定自2003年2月1日起施行。

《审理虚假陈述案件若干规定》最主要是规定了虚假陈述赔偿法律依据的构成要件,第四节“虚假陈述的认定”通过控制因果关系的判定来调整虚假陈述索赔案件的范围和损失情形。这个操作客观上提高了投资者索赔的技术门槛,放低了侵权人免责难度。

像一节阀门,第四节人为限制了虚假陈述索赔案件的诉讼流量。这种限制是违背规律、逻辑,高度扭曲的。

或许受制于彼时的市场理念和审判条件,这般操作有它的现实意义。如保护襁褓中的汽车工业,担忧牙牙学语的孩子经受不住外在冲击。

但经验和事实告诉我们,凡是扭曲必有后果,当悉心呵护的宝贝长成熊孩子开始为祸乡里,却没有社会教他做人。

司法护航改善营商环境。

若有了亡羊补牢的觉悟,则按照市场规律,认真严肃地审视守护营商环境的司法规则就变得非常有意义了。

三、框架重塑

《审理虚假陈述案件若干规定》

第十八条规定:“投资人具有以下情形的,人民法院应当认定虚假陈述与损害结果之间存在因果关系:

(一)投资人所投资的是与虚假陈述直接关联的证券;

(二)投资人在虚假陈述实施日及以后,至揭露日或者更正日之前买入该证券;

(三)投资人在虚假陈述揭露日或者更正日及以后,因卖出该证券发生亏损,或者因持续持有该证券而产生亏损。”

第十九条规定:“被告举证证明原告具有以下情形的,人民法院应当认定虚假陈述与损害结果之间不存在因果关系:

(一)在虚假陈述揭露日或者更正日之前已经卖出证券;

(二)在虚假陈述揭露日或者更正日及以后进行的投资;

(三)明知虚假陈述存在而进行的投资;

(四)损失或者部分损失是由证券市场系统风险等其他因素所导致;

(五)属于恶意投资、操纵证券价格的。”

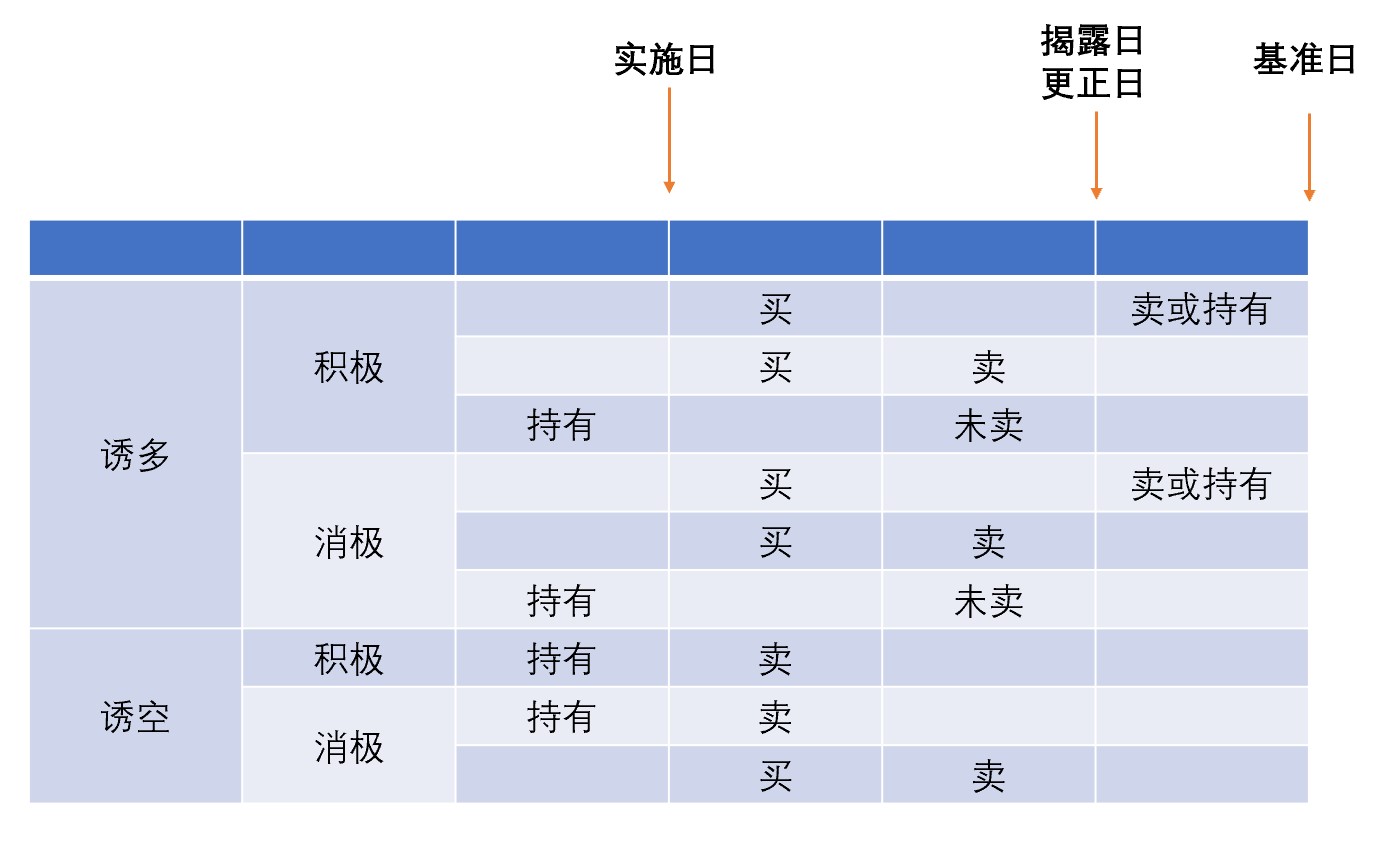

根据这两条规定,我们推理出下列逻辑:

1、虚假陈述实施后至暴露前能诱使投资人买入。

2、虚假陈述暴露后,不再影响投资决策,但会对股价造成负面影响,导致投资价差损失。未暴露的,不会对股价造成负面影响,此间抛售价差损失与虚假陈述无关。

3、可认定价差损失与虚假陈述有关的,还需排除其他致损因素。

4、知假买假和恶意投资不受保护。

便于表述,我们将以上逻辑再次抽象为:

1、受诱使买入(实施后到暴露前,虚假陈述存续期间)

2、暴露致损(股价因虚假陈述暴露下跌导致价差损失)

3、排除其它致损因素(系统风险等)

4、非投机(知假买假、恶意投资)

对于这些逻辑我们的意见是:

以上全错!

一条对的也没有,不忍直视,初中生水平。

我们来看看这四项逻辑的谬误:

第一条,它假设虚假陈述操纵的只有一种行为对象,即被诱骗买入证券。

这种情形似乎最常见,叫诱多买入。而现实中其它情形也不少:

比如说诱多持仓,这些年我们经常听说一个概念叫“市值管理”,市值之所以需要管理,是因为它不值这个价。IPO成功赚得盆满钵满,大股东满仓质押高位套现,心里清楚一旦价值回归真实各路债主势必堵门,但种种原因维持股价力不从心,只得巧言令色卖力粉饰。散户本可提前察觉早早跑路,现在被骗到深喉举杠铃。

又比如说诱空卖出,庄家想要从市场上吸筹,又嫌价高,操纵公司丢几个利空,乘散户望风而逃时趁势打劫。

再比如说诱空持仓,庄家截留利好,低位扫货,高位抛出。

这些情形,它是都不管的。

第二条,它假设只有虚假陈述暴露后股价下跌才会导致投资者损失。

我们知道,虚假陈述是一种欺诈行为,实施者通过操纵信息扭曲价格信号,影响投资者做出正确的投资判断和决策,以损失投资者利益为代价来实现操纵者利益。

二级市场,一人所买即一人所卖。

股价是三维的,你可以把它想像成一座山,越高的价位购买面(意愿)越小。

欺诈者以谎言为饵,把山扭成了梯形甚至长方形,诱使大量投资者高位接盘,他则逢高套现。

诱空反过来也是一样。

受到操纵,依据扭曲的价格信号作出判断,在投资决策做出的那一刻,损失已然产生。

投资者成了接盘侠,庄家断没有良心发现把盘再赎回来的道理。

价格失去深度,交易没有对手盘,有价无市,价格雪崩是早晚的事。市值管理,很多时候管的就是空心股。

暴露与否,只是凶手有没有被抓住的问题,无关损失。

将暴露作为定损前提岂非讳疾忌医,鸵鸟心态。徒阻碍投资者及时止损而已。

第三条,用系统风险来关联因果关系更是个伪命题。

损失在投资行为做出的一刻已然产生,虚假陈述后股票价格的空心化,犹如被白蚁蛀空的大树,已失去了真实的生命力,化为齑粉只是时间问题。

台风不该成为蛀虫脱罪的理由。

积非成是,系统风险之所以经常成为欺诈者脱罪的理由,很大程度可以归因于在这个问题上认知错误,逻辑混淆。

更多技术细节,碍于篇幅,我们在随后的技术探讨环节展开。

第四条,知假买假不是错。

2014年1月9日,最高院发布《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》,明确“知假买假”可受法律保护;网购消费者可向网络平台主张权利等问题。该《规定》同样适用于化妆品和保健品领域,将于2014年3月15日起施行。

最高院新闻发言人孙军工表示,这意味着“知假买假”行为将不影响消费者维护自身权益。他表示,通常情况下的购物者应当认定为消费者,可以主张惩罚性赔偿。确认其具有消费者主体资格,对于打击无良商家,维护消费者权益具有积极意义,有利于净化食品、药品市场环境。

金融投资市场也是市场,这里腥风血雨尤甚,环境更需净化。

知假买假不仅在道德上无可非议,还有利于打击违法犯罪,与时俱进,应当鼓励。

尺度大一点,甚至可以引入惩罚性赔偿和做空机制。

怕步子大了扯着,至少也应该改变态度,不再限制。

如有套利漏洞,也完全可以用技术手段实现封堵,何需因噎废食。

四、技术探讨

我们做文章,重在大局和框架。技术上驳倒,没挑战意义。

但为了把问题说清楚,总免不了细碎几句。

(一) 价格

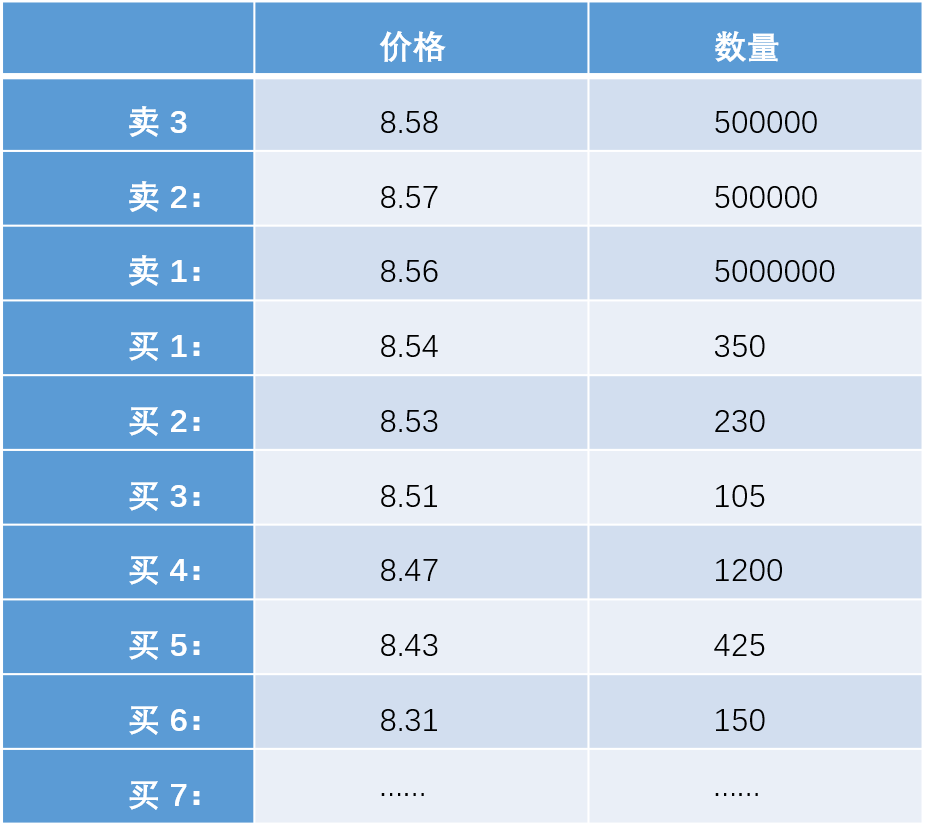

1、价格深度

我们一直提到的价格深度,指的是什么意思。

价格深度,Price Depth,指的是“价格下跌的速度”。

譬如说,我们看一个虚构的表格:

当前的价格是 8.55。很明显,作为卖一,他是出不来的。500 万手股票根本不可能变成现金。

如果他一定要抛售的话,价格就会下跌。很快8.54~8.53~8.51~8.47所有的区间都会击穿。价格会一直下跌,甚至跌倒你想象不到的位置。

在现实中,我们可以看一篇新闻:《汉能股价 23 分钟股价暴跌47%首富身家跌千亿》。

这其中,一家市值高达3000亿港元的公司,仅仅是因为一笔 4.26 万*6.80 港元,也就是约300万港元的卖单,被瞬间击穿。

在之后的0.0006秒,股票跌了47%,千亿市值灰飞烟灭。

这个例子说明什么呢。说明你按照“股价*股数”来计算市值是不对的。

这仅仅是对那种小得不能再小的散户,散户中的屌丝鸡,一共只有100股,200股,你才可以按照当前的“8.55 最后一次交易价”,来计算你的财富。

对于更大一点的资金,哪怕是几十万,几百万的金额,也足以影响到价格移动。不可能在一格价格之内成交了。

而如果资金再大,到了几千万,几亿的规模。可能会引起价格的剧烈波动。

更为极端的是“老庄股”。他几乎是出不来的。

散户被消息面所吸引,接盘了老庄股的筹码后,他更加是出不来的。

价格是三维的。象一座山一样。

你要知道山的形状,才能知道他有多大的Price Depth。抛售时下滑的速度有多快。

而仅仅用“股价*股数”,这种单细胞二维思维是不行的。

2、接盘

我们知道, “老庄股”在一般情况下,几乎是出不来的,没有对手盘。

港股美股中概股,想要狸猫换太子,无中生有,要变很多戏法,闪转腾挪换筹,称为搭桥。是技术活。

而在A股,散户炒股常常迷信消息面。

庄家掌握话语权,拉盘吸筹,抛盘出货甚至不需要费那么多事。非常简单粗暴。

问题是,你接了老庄股的盘。谁来接你的盘。

(二) 系统风险

1、伪命题

系统性风险是个伪命题。

价格失去深度,投资者损失在决策那一刻已然发生。

系统风险与揭露造假一样,是加速价格出清的手段,不是原因。

既往案例中,不乏以“股灾期间,别家没撒谎的跌掉更多,我还没跌够“为由,认为“全是股灾的错,撒谎一点责任没有”,经常唬的裁判者晕头转向。

伪冒理据,混淆视听。

你跌的少,因为价格在暴露前后已经出清,跌无可跌。

他跌的多,即可能是股灾背了锅,不能说明他就问题,也还可能有其他导致没有对手盘的原因。

股灾、贸易战等系统风险与揭露造假一样,都有使价格出清的功效。

断不能让系统风险成为欺诈者的挡箭牌,真凶逍遥法外。

2、什么是风险

首先明晰一个概念问题,风险是什么?

风险是波动,是不确定性。不确定性是双向的。

买入一只股票,股票的价格有涨有跌,不确定的。

大盘高歌猛进,我的股票宛如一潭死水。我可以要求上市公司补涨吗?

回答是不可以。

那反过来,为什么大盘一泻千里的时候,就必须拉上我殉葬呢。

系统风险无时无处不在,不可避免,涨跌都是这一属性的体现,也是理论支持将系统风险影响予以扣除的出发点。把指数上涨说成没有系统风险在计算予以忽略,只对下跌的指数进行平均计算,这是对风险的误解。

3、计算时点

计算时点的问题。

将第一笔有效买入的时间和基准日前最后一笔卖出时间(或者基准日)为终止日,来计算系统风险的考察区间。

这种算法是用两个时间点的指数去衡量整个区间的系统风险,本身用指数点去衡量系统风险就很粗略,再用两个点去衡量整个区间的系统风险影响程度更是粗上加粗。

——如果第一笔有效买入和基准日前最后一笔卖出的时点金额占总体金额比例很小的话,用这两个时间点的指数来代表整体是不是太武断了。

4、相关性

最后说标的股票受系统风险影响进而选取某项指数的变动进行衡量,实际上是说标的股票价格的变动与指数的变动有某种相关性。

上海高院采用的投服中心的计算方法实际上是默认了二者的正相关关系且相关系数为1。而且选取了至多四种指数进行简单算术平均,也就是说认为标的股票与四种指数的相关性都是1,四种指数对标的股票的影响程度也一样。

那问题来了,但凡了解点资本资产定价模型的朋友都算过个股贝塔值,个股和某个市场的相关性为1只能是单纯的巧合,这样假设,简单是简单了,但合理吗?

一点技术含量都没有。

(三) 恶意投资

我们假设允许知假买假,恶意投资,揭露日前自由买卖。

会不会导致一个Bug?

鉴于有赔偿兜底,有好事之徒用大量资金建仓,设置亏损线和盈利线,单次投机超过盈利线则抛盘落袋,重玩;低于亏损线则停止投机,伺机索赔。

更可以通过操纵多个账户优化模型。

这种情形,是否可以被防止。

我们认为可以引入损益相抵的原则。

因欺诈行为产生的损失,需扣除因此所获得的利益。

如此足以使单线的投机行为望而却步。

抱团投机者,也将面临得不偿失的风险。

揭露欺诈是一件不确定的事情。

索赔也需要支付不菲成本,资金盘大的话会是不小的负担,综合测算,盈利模型能否覆盖成本实难定论。

而操纵市场一旦被侦测,则触犯刑事责任,所获利益,也因损益相抵而鸡飞蛋打。不是理性人会做出的选择。

换一步说,抱团操纵假使不能被查证,本来也无从惩治,权当是悬在欺诈者头上的剑了。

五、趋势和展望

(一) 趋势

扭曲保护,遏制证券欺诈诉讼的发展,弊大于利,十倍不止。

经年累月,影响市场自我净化,生态不可循环,后果已经显现。

诉讼召集制度、诉讼支持工具、审理技术和效率的滞后和不健全,使得投资者难以拾起维权的勇气,中介机构也自觉无趣,发生诉讼成了艰难的事。

环境所致,别说产生食腐的鲨鱼,就连吃土的鲶鱼也活不下去。

好在上层已经认识到症结之所在。

事情正在朝着好的方向发展。

(二) 展望

市场创造繁荣,市场唯一不能创造的,是它本身。而健全的法制,是创造繁荣市场的根本。

作为外来物种的证券市场,诞生以来就孕育多空两股力量,任何一头的缺位都会导致生态的失衡。

随着扭曲的解除,生态会恢复平衡。

可以预见的是,不久的将来,鲨鱼、鮣鱼、领航鱼等清道夫将会粉墨登。

比如:

1、律师事务所

随着默示加入和明示退出规则的适用,建立起符合中国特色的集体诉讼制度。

律师事务所天生是逐利的、强力的、犀利的,天然是净化市场的鲨鱼。

而律所又是专业的、保守的、严谨的、审慎的。

两项特质相结合,仿佛取经路上悟空,斩妖伏魔头带紧箍。

2、诉讼投资基金

可以想到的几个模式:

募集和投资受欺诈的投资者,订立合约提供诉讼资金资助,约定利益分配或买断利益。

投资律师事务所,发动集体诉讼。

买入投资者索赔期权。在虚假陈述暴露前,以一个价格买入问题股票投资者的索赔权,有权要求投资者在一个期间内配合发动诉讼,赔偿款归于投资机构。

延伸到其他金融投资欺诈的领域,财务模型定价各种产品。

3、沽空机构

类似浑水、香橼、Blue Orca等沽空机构,以沽空和做空为业。

配合对冲基金和做空工具。

4、对冲基金

做空基金。